Военная история XVI-XVII веков. Гусарский шлем

Крылатые гусары Речи Посполитой XVI-XVIII веков

Польские крылатые гусары, как воинское формирование, существовали с 1500 по 1775 год.Изначально их называли "рацами" и они ничем не напоминали тех гусар, с которыми их сейчас ассоциируют.Это была легкая конница, вооруженная пиками, которая кроме щитов имела кольчуги и шлемы-шишаки или вообще не использовала защитных средств.Когда пика ломалась в бою, гусар брался за палаш, кончар, саблю или топор.Были на вооружении гусар также пистоли и луки.

| Информация: «Армия Польши 1569-1696 гг. (Новый Солдат № 158» |

Реформы Стефана Батория, начавшиеся в 1577 году, превратили крылатых гусар в основную конницу.

| Информация: «Польские крылатые гусары 1576 — 1775»(Новый Солдат № 142) |

Гусары начали массово одевать латы и освобождаться от щитов. Их униформу дополняли цветные накидки или шкуры диких животных — тигров, львов, гепардов и иных.Организационно гусары входили в роты, позже названные хоругвями, которые подразделялись на почеты (отряды).

| Информация: «Польские крылатые гусары 1576 — 1775»(Новый Солдат № 142) |

| Информация: «Армия Польши 1569-1696 гг. (Новый Солдат № 158» |

Гусарский конь стоил очень дорого, от 200 до 1500 дукатов, что равнялось 8,9 — 66,8 кг серебра. За эти деньги можно было приобрести 1 031 мушкет или 22 легкие пушки.Гусар ежеквартально получал плату в размере 0,2 — 0,4 кг серебра.

| Информация: «Польские крылатые гусары 1576 — 1775»(Новый Солдат № 142) |

Служба в гусарских рядах требовала особенных умений, среди которых было доскональное управление конем и владение наидлиннейшей в военной истории пикой — до 6,2 метров.

Сила удара пики была настолько велика, что она пробивала как деревянные щиты, так и латы.Кроме того, благодаря флажкам, которые крепились к ней, пика была еще и психологическим оружием — она пугала лошадей противника, внося хаос в ряды вражеской конницы.Пика, которая была одноразовым оружием, стоила очень дорого — 9 злотых. За время боя гусар мог сломать несколько пик.

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

Среди некоторых исследователей бытует мнение, что крылья носились гусарами только лишь на парадах. Однако это не так — существует большое количество источников, в которых описано применение крыльев в битвах.Например, в 1575 году посол Венеции Иероним Лирромано писал:"В бою они применяют всевозможные хитрости, чтобы казаться как можно многочисленней и тем самым запугать врага, украшаясь и украшая своих коней в орлиные перья и крылья, а также в леопардовые и медвежьи шкуры…"1Иногда утверждают, что крылья защищали гусара от ударов палаша, а также от татарских арканов.

Крылья не всегда носили за спиной, цепляли их и на щиты, и на шишаки, и на седла.Также крылья не всегда были парными, зачастую это было только одно крыло.

Что касается конструкции крыльев, то она была самой различной. Это могли быть как деревянные планки разной длины и формы, в которые втыкались перья, так и металлические символические крылья, которые прикреплялись к шишакам.Разновидности крыльев и способы их крепления изменялись с течением времени.

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: «Польские крылатые гусары 1576 — 1775»(Новый Солдат № 142) |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

| Информация: Сикора «Из истории польских крылатых гусар» |

Источник:1. Сикора «Из истории польских крылатых гусар»2. «Армия Польши 1569-1696 гг. (Новый Солдат № 158»)3. «Польские крылатые гусары 1576 — 1775»(Новый Солдат № 142)

uniforma-army.ru

Гусарские доспехи - это... Что такое Гусарские доспехи?

Гуса́рские доспе́хи — доспехи крылатых гусар, состоящие из сегментной кирасы с длинными наплечниками и крыльями, крепившимися за спиной, наручей, а также шлема типа «бургиньот» или «ерихонка» (польск. «капалин» — kapalin). Использовались, в основном, в XVII веке.

История

Ранние гусары Речи Посполитой начала XVI века не имели металлических доспехов, а носили лишь простёганные кафтаны.

Вскоре у них появляются кольчуги и капелины, заимствованные у венгров. Всё изменилось в конце XVI века — со Стефаном Баторием. Это была конница кирасирского образца. Поверх доспехов они часто надевали шкуры очень разнообразных зверей, а также надевали крылья, которые носили сбоку или сзади у луки седла, либо даже на щите. Но сами доспехи, как правило, импортировались из Западной Европы. Классический вид доспехи приобрели только к середине XVII века — во время правления Владислава IV. Но развивалось огнестрельное оружие, в связи с чем гусары в металлических доспехах теряли свою значимость. В спокойный для Польши XVIII век гусары постепенно превращаются в парадное войско. И, наконец, в 1776 году обязанности гусар были переданы уланам, вместе с чем перестали использоваться и доспехи.Кираса

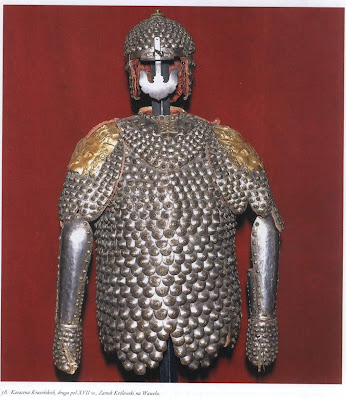

До реформы Стефана Батория кираса была необязательной, и часто вместо кирасы носился бехтерец, а то и вовсе просто кольчуга, реформа же сделала кирасу обязательной. Ранние разновидности гусарской кирасы могли быть как цельными (без сегментов), так и полностью состоящими из множества сегментов.

В классическом же типе кирасы защита грудной клетки для прочности не делилась на отельные сегменты, в то время как поясничная для гибкости делилась на несколько сегментов. При этом, классическая гусарская кираса делится на польск. typ starszy («тип старый») — c 1640 по 1675 годы, и польск. typ mlodszy («тип новый») — с 1675 по 1730 годы. Оба этих типа отличаются не конструкцией, а исполнением и отделкой деталей заметной лишь специалисту (например, у «старого» типа кромки пластин доспеха загибались внутрь, а у «нового» оставлялись прямыми, и т. д. и т. п.). Более заметная разница изначально состояла в том что у «старого» типа крылья крепились к седлу, а не к кирасе — как у «нового». Но эта разница была нивелирована ещё в XVII веке путём приделывания креплений для крыльев к доспехам «старого» типа. И то что крепления для крыльев не родные, а новодельные — опять же, сможет заметить лишь специалист.

Кираса ковалась толщиной от 2 до 3,5 мм, при этом давала неплохую защиту от многих типов холодного оружия. Вес был не более 15 кг. Наиболее защищала верхний треугольник тела. Сегменты кирасы: наспинник, нагрудник, нашейник и наплечники; соединялись кожаными ремешками. Для защиты локтей надевались наручи. Поэтому подвижность была высокой. Часто могли украшаться медью или латунью. Качество отделки зависело от цены доспеха. Так например, доспехи покупавшиеся, согласно принятой в Речи Посполитой практике, богатым гусаром для бедного, часто имели топорную отделку, выглядевшую впечатляюще лишь с расстояния. В то время как доспехи пана ротмистра (которым обычно выступал тот или иной магнат) отличались тонкостью и роскошностью отделки.

Классический гусарский доспех имел наручи для защиты рук от запястья до локтя, а более ранний, в зависимости от цены, мог ограничиваться кольчужными рукавами, иногда носившихся с латными перчатками. Что касается защиты ног у бедных шляхтичей, чей доспех (а нередко и боевой конь тоже) принадлежал товарищу (а таких шляхтичей в гусарской роте часто было более двух третей, так как богатый шляхтич становясь гусаром был обязан привести с собой несколько воинов снаряжённых за свой счёт, и естественно, приводил отнюдь не холопов, а просто обедневших шляхтичей), отдельная защита ног отсутствовала. Зато у тех, кому принадлежали доспехи более бедных гусар, часто имелась латная защита ног в кирасирском стиле — из сегментных набедренников, заканчивающихся наколенниками. В раннем же варианте верхняя часть бёдер могла быть прикрыта кольчугой, как при кольчуге надетой под кирасу, так и при доспехе, состоящем из кольчуги и шлема, мог также иметься кольчужный подол, надевающийся с кольчужными руками в дополнение к кирасе.

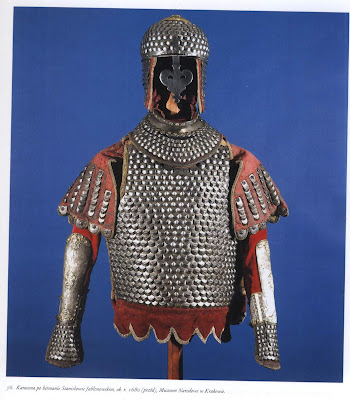

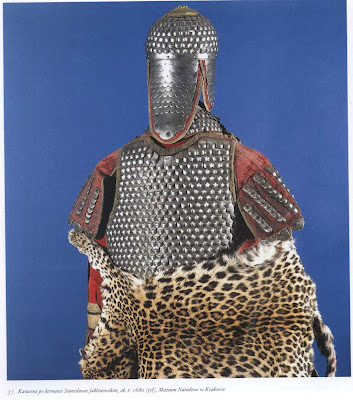

Во времена Яна Собеского, в связи с очень модной теорией, согласно которой шляхта происходит не от славян, а от сарматов, среди богатой шляхты приобрели популярность доспехи в сарматском стиле (с которыми, для большей «сарматскости» облика носили… лук и стрелы), сделанные из клёпанной чешуи и называвшиеся карацена (польск. Karacena). Такой доспех был очень престижным и стоил столько, что далеко не каждый шляхтич снарядивший двух других латами за свой счёт, мог себе такой доспех позволить. В отличие от гусарских лат, чья защита ног (если таковая имелась) ограничивалась набедренниками с наколенниками, среди доспехов из карацены встречались доспехи в полный рост (с полной защитой ног). Один из таких доспехов в полный рост хранится в Оружейной Палате Кремля, а другой точно такой же, принадлежащий роду Унишовских, хранится в Замке Вавель.

Крылья

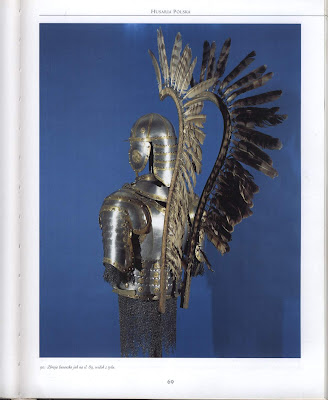

Изначально, в XVI крылом являлся трапециевидный щит, который вначале просто расписывали, рисуя на нём перья, а затем стали украшать настоящими перьями. Во время реформирования гусар Стефаном Баторием щиты королевским указом заменили на кирасу. Но тем не менее крыло не исчезло, а превратилось в деревянную рейку с перьями, удерживаемую в руке на манер щита. Именно такие крылья были зарисованы немецкими художниками во время «Штутгартской карусели», состоявшейся в 1616 году, в честь крестин сына Фридриха фон Вютемберга. Вместе с тем из соображений практичности и удобства, уже к концу XVI века (то есть более чем за полтора десятка лет до «карусели») крыло стали крепить к левой стороне седла, а вскоре появилось и второе крыло, закреплённое справа. А к 1635 году оба крыла переползли за спину, оставаясь прикрёплёнными к седлу. В годы «кровавого потопа», когда из-за затянувшейся войны, по свидетельству очевидцев, лишь каждый десятый гусар был одет в латы, крылья также превратились в редкость. После окончания затяжной войны, когда экономика стала восстанавливаться, гетман, а затем и король — Ян III Собеский приложил все усилия, чтобы снова одеть всех гусар в латы, в это же время возникла мода крепить крылья не к седлу, а к кирасе. Впрочем, литовские гусары (а Литва и Польша составляли — одно государство Речь Посполитую) и тогда продолжали крепить крылья к седлу, а не к кирасе.

К деревянному каркасу или металлической трубке длиной от 110 до 170 см крепились перья — орлиные, соколиные, журавлиные или страусиные, либо латунные пластины вместо перьев.

По разным теориям, этим крыльям приписываются следующие функции:

- Защита от аркана, который активно применяли казаки, турки и татары.

- Дополнительная защита спины от ударов холодным оружием.

- При езде крылья издавали звук, который мог пугать коней противника.

- В случае падения с седла амортизировали удар о землю.

Эти крылья крепились к наспиннику кирасы на кронштейнах, либо держались на ремнях и в случае необходимости быстро отстёгивались. Но всё же имели и несколько недостатков. Это, прежде всего, аэродинамическое сопротивление и дополнительная масса, которая усложняла движение всадника. Носить что-либо за спиной так же было нельзя. Кроме того, имелись варианты не с двумя, а с одним крылом. Это значительно снижало эффективность и выглядело хуже, но зато уменьшало массу и дороговизну. Ещё крылья могли крепиться не к спине, а к седлу. Это значительно увеличивало подвижность всадника, в случае чего их не приходилось снимать. Но вместе с тем уже не могли защищать при падении с коня. Кроме того, крылья могли быть не только естественного цвета, но и окрашены в разные цвета. Наиболее широкое распространение крылья получили именно у поляков. Но, наряду с ними, крылья использовали ещё некоторые сербские, венгерские и турецкие кавалеристы (собственно говоря, впервые "крылья" появились у турецких "дэли" и были позаимствованы у них венграми, а уж от венгров - поляками). Немного другие крылья использовали и московские конные жильцы.

Шлем

«Ерихонка» (польск. «капалин» — kapalin) — полусферический шлем с козырьком, наушами, назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине смахивающем на маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым приваривали козырёк, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Этот тип шлема пришёл на Польшу с Венгрии, как модификация русской ерихонки, в свою очередь возникшей на основе восточных шишаков. Сверху польский шлем украшался либо шпилем, либо высоким гребнем, имевшем защитную функцию, либо ещё чем-нибудь. Потом из Польши этот тип шлема пришёл в Европу, распространился во Франции как «капелин» (фр. Capeline), в Германии как «паппенхаймер» (нем. Pappenheimer-Helm), и, позднее, на его основе были разработаны другие популярные шлемы. Но многие из них всё равно сохранили транслитерированное название «шишак». Поэтому гусары носили не только шлемы польского производства, но и трофейные, в том числе немецкие и турецкие. Несколько реже использовался шлем типа «бургиньот» европейского происхождения, с поперечным гребнем.

Иллюстрации

-

Гусарский доспех богатого шляхтича с латной защитой ног из набедренников с наколенниками, покрытый леопардовой шкурой

-

Венгерский щит, такие использовались и польскими гусарами. Над ним венгерский образец ерихонки, прообраза капелины.

-

Польский гусар начала XVII века

-

Телохранитель гетмана в гусарских доспехах

-

Гусары Речи Посполитой.

Источники

- «Польские гусары 1576—1775» военное-исторический альманах «Новый солдат» № 142, редактор Кисилёв В. И., г. Артёмовск 2002 год

- «Polish Armies 1569—1696» Part 1, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 085045736X

- «Polish Armies 1569—1696» Part 2, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 0850457440

- «Polish Winged Hussar 1576—1775», Richard Brzezinski and Velimir Vuksic, Osprey, ISBN 184176650X

Ссылки

dic.academic.ru

Гусарский доспех - это... Что такое Гусарский доспех?

Гуса́рские доспе́хи — доспехи крылатых гусар из сегментной кирасы с длинными наплечниками и крыльями за спиной, наручей, а также шлема типа «капелина». Использовались, в основном, в 17 веке.

История

Ранние гусары Речи Посполитой начала 16 века не имели металлических доспехов, а носили лишь простёганные кафтаны.

Вскоре у них появляются кольчуги и капелины, заимствованные у венгров. Всё изменилось в конце 16 века - со Стефаном Баторием. Это была конница кирасирского образца. Поверх доспехов они часто надевали шкуры очень разнообразных зверей, а также одевали крылья, которые носили сбоку или сзади у луки седла, либо даже на щите. Но сами доспехи, как правило, импортировались из Западной Европы. Классический вид, доспехи пробрели только к середине 17 века - во время правления Владислава IV. Но развивалось огнестрельное оружие, в связи с чем гусары в металлических доспехах теряли свою значимость. В спокойный для Польши 18 век гусары постепенно превращаются в парадное войско. И, наконец, в 1776 году обязанности гусар были переданы уланам, вместе с чем перестали использоваться и доспехи.Кираса

До реформы Стефана Батория кираса была необязательной, и часто вместо кирасы носился бехтерец, а то и вовсе просто кольчуга, реформа же сделала кирасу обязательной. Ранние разновидности гусарской кирасы могли быть как цельными (без сегментов), так и полностью состоящими из множества сегментов.

В классическом же типе кирасы защита грудной клетки для прочности неделилась на отельные сегменты, в то время как поясничная для гибкости делилась на несколько сегментов. При этом, классическая гусарская кираса делится на польск. typ starszy (тип старый") - c 1640 по 1675 годы, и тип польск. typ mlodszy ("тип новый") - с 1675 по 1730 годы. Оба этих типа отличаются не конструкцией, а исполнением и отделкой деталей заметной лишь специалисту (например, у "старого" типа кромки пластин доспеха загибались внутрь, а у "нового" оставлялись прямыми, и т.д. и т.п.). Более заметная разница изначально состояла в том что у "старого" типа крылья крепились к седлу, а не к кирасе - как у "нового". Но эта разница была нивелирована ещё в XVII веке путём приделывания креплений для крыльев к доспехам "старого" типа. И то что крепления для крыльев не родные, а новодельные - опять же, сможет заметить лишь специалист.

Кироса ковалась толщиной от 2 до 3,5 мм, при этом давала неплохую защиту от многих типов холодного оружия. Вес был не более 15 кг. Наиболее защищала верхний треугольник тела. Сегменты кирасы: наспинник, нагрудник, нашейник и наплечники; соединялись кожанными ремешками. Для защиты локтей одевались наручи. Поэтому подвижность была высокой. Часто могли украшаться медью или латунью. Качество отделки зависило от цены доспеха. Так например, доспехи покупавшиеся, согласно принятой в Речи Посполитой практике, богатым гусаром для бедного, часто имели топорную отделку, выглядевшую впечетляюще лишь с расстояния. В то время как доспехи пана ротмистра (которым обычно выступал тот или иной магнат) отличались тонкостью и роскошьностью отделки.

Классический гусарский доспех имел наручи для защиты рук от запястья до локтя, а более ранний, в зависимости от цены, мог ограничиваться кольчужными рукавами, иногда носившихся с латными перчатками. Что касается защиты ног у бедных шляхтичей, чей доспех (а нередко и боевой конь тоже) принадлежал товарищу (а таких шляхтичей в гусарской роте часто было более двух третей, так как богатый шляхтич становясь гусаром был обязан привести с собой несколько воинов снаряжённых за свой счёт, и естесственно, приводил отнюдь не холопов, а просто обедневших шляхтичей), отдельная защита ног отсутствовала. За то у тех кому принадлежали доспехи более бедных гусар, часто имелась латная защита ног в кирасирском стиле - из сегментных набедренников, заканчивающихся наколенниками. В раннем же варианте верхняя часть бёдер могла быть прикрыта кольчугой, как при кольчуге одетой под кирасу, так и при доспехе состоящем из кольчуги и шлема, мог также иметься кольчужный подол одевающийся с кольчужными руками в дополнение к кирасе.

Во времена Яна Собесского, в связи с очень модной теорией, согласно которой шляхта происходит не от славян, а от сарматов, среди богатой шляхты приобрели популярность доспехи в сарматском стиле (с которыми, для большей сарматскости облика носили.. лук и стрелы), сделанные из клёпанной чешуи и называвшиеся карацена (польск. Karacena). Такой доспех был очень престижным и стоил столько, что далеко не каждый шляхтич снарядивший двух других латами за свой счёт, мог себе такой доспех позволить. В отличие от гусарских лат, чья защита ног (если таковая имелась) ограничивалась набедренниками с наколенниками, среди доспехов из карацены встречались доспехи в полный рост (с полной зашитой ног). Один из таких доспехов в полный рост хранится в Оружейной Палате Кремля, а другой точно такой же, принадлежащий роду Унишовских, хранится в Замке Вавель.

Крылья

Изначально, в XVI крылом являлся трапецивидный щит, который вначале просто расписывали рисуя на нём перья, а затем стали украшать настоящими перьями. Во время реформирования гусар Стефаном Баторием щиты королевским указом заменили на кирасу. Но тем не менее крыло не исчезло, а превратилось в деревянную рейку с перьями удерживаемую в руке на манер щита. Именно такие крылья были зарисованы немецкими художниками во время "Штутгартской карусели", состоявшейся в 1616 году, в честь крестин сына Фридриха фон Вютемберга. Вместе с тем из соображений практичности и удобства, уже к концу XVI века (т.е. более чем за полтора десятка лет до "карусели") крыло стали крепить к левой стороне седла, а вскоре появилиось и второе крыло закреплённое справа. А к 1635 году оба крыла, переползи за спину, оставаясь прикрёплёнными к седлу. В годы "кровавого потопа", когда из-за затянувшейся войны, по свидетельству очевидцев лишь каждый десятый гусар был одет в латы, крылья также превратились в редкость. После окончания затяжной войны, когда экономика стала восстанавливаться, гетман, а затем и король - Ян Собесский приложил все усилия чтобы снова одеть всех гусар в латы, в это же время возникла мода крепить крылья не к седлу, а к кирасе. Впрочем, литовские гусары (а Литва и Польша составляли - одно государство Речь Посполитую) и тогда продолжали крепить крылья к седлу, а не к кирасе.

К деревянному каркасу или металлической трубке длиной от 110 до 170 см крепились перья — орлиные, соколиные, журавлиные или страусиные, либо латунные пластины вместо перьев.

По разным теориям крыльев приписываются следюущие функции:

- Защита от аркана, который активно применяли казаки, турки и татары.

- Дополнительная защита спины от ударов холодным оружием.

- При езде крылья издавали звук, который мог пугать коней противника.

- В случае падения с седла амортизировали удар о землю.

Эти крылья крепились к наспиннику кирасы на кронштейнах, либо держались на ремнях и в случае необходимости быстро отстёгивались. Но всё же имели и несколько недостатков. Это, прежде всего, аэродинамическое сопротивление и дополнительная масса, которая усложняла движение всадника. Носить что-либо за спиной так же было нельзя. Кроме того, имелись варианты не с двумя, а с одним крылом. Это значительно снижало эффективность и выглядело хуже, но зато уменьшало массу и дороговизну. Ещё крылья могли крепиться не к спине, а к седлу. Это значительно увеличивало подвижность всадника, в случае чего их не приходилось снимать. Но вместе с тем уже не могли защищать при падении с коня. Кроме того, крылья могли быть не только естественного цвета, но и окрашены в разные цвета. Наиболее широкое распространение крылья получили именно у поляков. Но, наряду с ними, крылья использовали ещё некоторые сербские, венгерские и турецкие кавалеристы. Немного другие крылья использовали и московские конные жильцы.

Шлем

Капелина (польск. Kapalin) — полусферический шлем с козырьком, наушами, назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине смахивающем на маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым приваривали козырёк, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Этот тип шлема пришёл на Польшу с Венгрии, как модификация русской ерихонки, в свою очередь возникшей на основе восточных шишаков. Сверху польский шлем украшался либо шпилем, либо высоким гребнем, имевшем защитную функцию, либо ещё чем-нибудь. Потом из Польши этот тип шлема пришёл в Европу, распространился во Франции как «капелин» (фр. Capeline), в Германии как «паппенхаймер» (нем. Pappenheimer-Helm), и, позднее, на его основе были разработаны другие популярные шлемы. Но многие из них всё равно сохранили транслитерированное название «шишак». Поэтому гусары носили не только шлемы польского производства, но и трофейные, в том числе немецкие и турецкие.

Иллюстрации

Гусарский доспех богатого шляхтича с латной защитой ног из набедренников с наколенниками, покрытый леопардовой шкурой |  Венгерский щит, такие использовались и польскими гусарами. Над ним венгерский образец ерихонки, прообраза капелины. |  | |

Польский гусар начала 17 века |  Телохранитель гетмана в гусарских доспехах |  Гусары Речи Посполитой. |

Источники

- "Польские гусары 1576-1775" военное-исторический альманах "Новый солдат" № 142, редактор Кисилёв В.И., г. Артёмовск 2002 год

- "Polish Armies 1569-1696" Part 1, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 085045736X

- "Polish Armies 1569-1696" Part 2, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 0850457440

- "Polish Winged Hussar 1576-1775", Richard Brzezinski and Velimir Vuksic, Osprey, ISBN 184176650X

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Гусарский доспех — Википедия

Гуса́рские доспе́хи — доспехи крылатых гусар, состоящие из сегментной кирасы с длинными наплечниками и крыльями, крепившимися за спиной, наручей, а также шлема типа «бургиньот» или «ерихонка» (польск. «капалин» — kapalin). Использовались, в основном, в XVII веке.

Ранние гусары Речи Посполитой начала XVI века не имели металлических доспехов, а носили лишь простёганные кафтаны. Вскоре у них появляются кольчуги и капелины, заимствованные у венгров. Всё изменилось в конце XVI века — со Стефаном Баторием. Это была конница кирасирского образца. Поверх доспехов они часто надевали шкуры очень разнообразных зверей, а также надевали крылья, которые носили сбоку или сзади у луки седла, либо даже на щите. Но сами доспехи, как правило, импортировались из Западной Европы. Классический вид доспехи приобрели только к середине XVII века — во время правления Владислава IV. Но развивалось огнестрельное оружие, в связи с чем гусары в металлических доспехах теряли свою значимость. В спокойный для Польши XVIII век гусары постепенно превращаются в парадное войско. И, наконец, в 1776 году обязанности гусар были переданы уланам, вместе с чем перестали использоваться и доспехи.

До реформы Стефана Батория кираса была необязательной, и часто вместо кирасы носился бехтерец, а то и вовсе просто кольчуга, реформа же сделала кирасу обязательной. Ранние разновидности гусарской кирасы могли быть как цельными (без сегментов), так и полностью состоящими из множества сегментов.

В классическом же типе кирасы защита грудной клетки для прочности не делилась на отельные сегменты, в то время как поясничная для гибкости делилась на несколько сегментов. При этом, классическая гусарская кираса делится на польск. typ starszy («тип старый») — c 1640 по 1675 годы, и польск. typ mlodszy («тип новый») — с 1675 по 1730 годы. Оба этих типа отличаются не конструкцией, а исполнением и отделкой деталей заметной лишь специалисту (например, у «старого» типа кромки пластин доспеха загибались внутрь, а у «нового» оставлялись прямыми, и т. д. и т. п.). Более заметная разница изначально состояла в том что у «старого» типа крылья крепились к седлу, а не к кирасе — как у «нового». Но эта разница была нивелирована ещё в XVII веке путём приделывания креплений для крыльев к доспехам «старого» типа. И то что крепления для крыльев не родные, а новодельные — опять же, сможет заметить лишь специалист.

Кираса ковалась толщиной от 2 до 3,5 мм, при этом давала неплохую защиту от многих типов холодного оружия. Вес был не более 15 кг. Наиболее защищала верхний треугольник тела. Сегменты кирасы: наспинник, нагрудник, нашейник и наплечники; соединялись кожаными ремешками. Для защиты локтей надевались наручи. Поэтому подвижность была высокой. Часто могли украшаться медью или латунью. Качество отделки зависело от цены доспеха. Так например, доспехи покупавшиеся, согласно принятой в Речи Посполитой практике, богатым гусаром для бедного, часто имели топорную отделку, выглядевшую впечатляюще лишь с расстояния. В то время как доспехи пана ротмистра (которым обычно выступал тот или иной магнат) отличались тонкостью и роскошностью отделки.

Классический гусарский доспех имел наручи для защиты рук от запястья до локтя, а более ранний, в зависимости от цены, мог ограничиваться кольчужными рукавами, иногда носившихся с латными перчатками. Что касается защиты ног у бедных шляхтичей, чей доспех (а нередко и боевой конь тоже) принадлежал товарищу (а таких шляхтичей в гусарской роте часто было более двух третей, так как богатый шляхтич становясь гусаром был обязан привести с собой несколько воинов снаряжённых за свой счёт, и естественно, приводил отнюдь не холопов, а просто обедневших шляхтичей), отдельная защита ног отсутствовала. Зато у тех, кому принадлежали доспехи более бедных гусар, часто имелась латная защита ног в кирасирском стиле — из сегментных набедренников, заканчивающихся наколенниками. В раннем же варианте верхняя часть бёдер могла быть прикрыта кольчугой, как при кольчуге надетой под кирасу, так и при доспехе, состоящем из кольчуги и шлема, мог также иметься кольчужный подол, надевающийся с кольчужными руками в дополнение к кирасе.

Во времена Яна Собеского, в связи с очень модной теорией, согласно которой шляхта происходит не от славян, а от сарматов, среди богатой шляхты приобрели популярность доспехи в сарматском стиле (с которыми, для большей «сарматскости» облика носили… лук и стрелы), сделанные из клёпанной чешуи и называвшиеся карацена (польск. Karacena). Такой доспех был очень престижным и стоил столько, что далеко не каждый шляхтич снарядивший двух других латами за свой счёт, мог себе такой доспех позволить. В отличие от гусарских лат, чья защита ног (если таковая имелась) ограничивалась набедренниками с наколенниками, среди доспехов из карацены встречались доспехи в полный рост (с полной защитой ног). Один из таких доспехов в полный рост хранится в Оружейной Палате Кремля, а другой точно такой же, принадлежащий роду Унишовских, хранится в Замке Вавель.

Изначально, в XVI крылом являлся трапециевидный щит, который вначале просто расписывали, рисуя на нём перья, а затем стали украшать настоящими перьями. Во время реформирования гусар Стефаном Баторием щиты королевским указом заменили на кирасу. Но тем не менее крыло не исчезло, а превратилось в деревянную рейку с перьями, удерживаемую в руке на манер щита. Именно такие крылья были зарисованы немецкими художниками во время «Штутгартской карусели», состоявшейся в 1616 году, в честь крестин сына Фридриха фон Вютемберга. Вместе с тем из соображений практичности и удобства, уже к концу XVI века (то есть более чем за полтора десятка лет до «карусели») крыло стали крепить к левой стороне седла, а вскоре появилось и второе крыло, закреплённое справа. А к 1635 году оба крыла переползли за спину, оставаясь прикрёплёнными к седлу. В годы «кровавого потопа», когда из-за затянувшейся войны, по свидетельству очевидцев, лишь каждый десятый гусар был одет в латы, крылья также превратились в редкость. После окончания затяжной войны, когда экономика стала восстанавливаться, гетман, а затем и король — Ян III Собеский приложил все усилия, чтобы снова одеть всех гусар в латы, в это же время возникла мода крепить крылья не к седлу, а к кирасе. Впрочем, литовские гусары (а Литва и Польша составляли — одно государство Речь Посполитую) и тогда продолжали крепить крылья к седлу, а не к кирасе.

К деревянному каркасу или металлической трубке длиной от 110 до 170 см крепились перья — орлиные, соколиные, журавлиные или страусиные, либо латунные пластины вместо перьев.

По разным теориям, этим крыльям приписываются следующие функции:

- Защита от аркана, который активно применяли казаки, турки и татары.

- Дополнительная защита спины от ударов холодным оружием.

- При езде крылья издавали звук, который мог пугать коней противника.

- В случае падения с седла амортизировали удар о землю.

Эти крылья крепились к наспиннику кирасы на кронштейнах, либо держались на ремнях и в случае необходимости быстро отстёгивались. Но всё же имели и несколько недостатков. Это, прежде всего, аэродинамическое сопротивление и дополнительная масса, которая усложняла движение всадника. Носить что-либо за спиной так же было нельзя. Кроме того, имелись варианты не с двумя, а с одним крылом. Это значительно снижало эффективность и выглядело хуже, но зато уменьшало массу и дороговизну. Ещё крылья могли крепиться не к спине, а к седлу. Это значительно увеличивало подвижность всадника, в случае чего их не приходилось снимать. Но вместе с тем уже не могли защищать при падении с коня. Кроме того, крылья могли быть не только естественного цвета, но и окрашены в разные цвета. Наиболее широкое распространение крылья получили именно у поляков. Но, наряду с ними, крылья использовали ещё некоторые сербские, венгерские и турецкие кавалеристы (собственно говоря, впервые "крылья" появились у турецких "дэли" и были позаимствованы у них венграми, а уж от венгров - поляками). Немного другие крылья использовали и московские конные жильцы.

«Ерихонка» (польск. «капалин» — kapalin) — полусферический шлем с козырьком, наушами, назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине смахивающем на маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым приваривали козырёк, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Этот тип шлема пришёл в Польшу из Венгрии, как модификация русской ерихонки, в свою очередь возникшей на основе восточных шишаков. Сверху польский шлем украшался либо шпилем, либо высоким гребнем, имевшем защитную функцию, либо ещё чем-нибудь. Потом из Польши этот тип шлема пришёл в Европу, распространился во Франции как «капелин» (фр. Capeline), в Германии как «паппенхаймер» (нем. Pappenheimer-Helm), и, позднее, на его основе были разработаны другие популярные шлемы. Но многие из них всё равно сохранили транслитерированное название «шишак». Поэтому гусары носили не только шлемы польского производства, но и трофейные, в том числе немецкие и турецкие. Несколько реже использовался шлем типа «бургиньот» европейского происхождения, с поперечным гребнем.

-

Гусарский доспех богатого шляхтича с латной защитой ног из набедренников с наколенниками, покрытый леопардовой шкурой

-

Венгерский щит, такие использовались и польскими гусарами. Над ним венгерский образец ерихонки, прообраза капелины.

-

Польский гусар начала XVII века

-

Телохранитель гетмана в гусарских доспехах

-

Гусары Речи Посполитой.

- «Польские гусары 1576—1775» военное-исторический альманах «Новый солдат» № 142, редактор Кисилёв В. И., г. Артёмовск 2002 год

- «Polish Armies 1569—1696» Part 1, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 085045736X

- «Polish Armies 1569—1696» Part 2, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 0850457440

- «Polish Winged Hussar 1576—1775», Richard Brzezinski and Velimir Vuksic, Osprey, ISBN 184176650X

ru.bywiki.com

Гусарский доспех — WiKi

История

Ранние гусары Речи Посполитой начала XVI века не имели металлических доспехов, а носили лишь простёганные кафтаны. Вскоре у них появляются кольчуги и капелины, заимствованные у венгров. Всё изменилось в конце XVI века — со Стефаном Баторием. Это была конница кирасирского образца. Поверх доспехов они часто надевали шкуры очень разнообразных зверей, а также надевали крылья, которые носили сбоку или сзади у луки седла, либо даже на щите. Но сами доспехи, как правило, импортировались из Западной Европы. Классический вид доспехи приобрели только к середине XVII века — во время правления Владислава IV. Но развивалось огнестрельное оружие, в связи с чем гусары в металлических доспехах теряли свою значимость. В спокойный для Польши XVIII век гусары постепенно превращаются в парадное войско. И, наконец, в 1776 году обязанности гусар были переданы уланам, вместе с чем перестали использоваться и доспехи.

Кираса

До реформы Стефана Батория кираса была необязательной, и часто вместо кирасы носился бехтерец, а то и вовсе просто кольчуга, реформа же сделала кирасу обязательной. Ранние разновидности гусарской кирасы могли быть как цельными (без сегментов), так и полностью состоящими из множества сегментов.

В классическом же типе кирасы защита грудной клетки для прочности не делилась на отельные сегменты, в то время как поясничная для гибкости делилась на несколько сегментов. При этом, классическая гусарская кираса делится на польск. typ starszy («тип старый») — c 1640 по 1675 годы, и польск. typ mlodszy («тип новый») — с 1675 по 1730 годы. Оба этих типа отличаются не конструкцией, а исполнением и отделкой деталей заметной лишь специалисту (например, у «старого» типа кромки пластин доспеха загибались внутрь, а у «нового» оставлялись прямыми, и т. д. и т. п.). Более заметная разница изначально состояла в том что у «старого» типа крылья крепились к седлу, а не к кирасе — как у «нового». Но эта разница была нивелирована ещё в XVII веке путём приделывания креплений для крыльев к доспехам «старого» типа. И то что крепления для крыльев не родные, а новодельные — опять же, сможет заметить лишь специалист.

Кираса ковалась толщиной от 2 до 3,5 мм, при этом давала неплохую защиту от многих типов холодного оружия. Вес был не более 15 кг. Наиболее защищала верхний треугольник тела. Сегменты кирасы: наспинник, нагрудник, нашейник и наплечники; соединялись кожаными ремешками. Для защиты локтей надевались наручи. Поэтому подвижность была высокой. Часто могли украшаться медью или латунью. Качество отделки зависело от цены доспеха. Так например, доспехи покупавшиеся, согласно принятой в Речи Посполитой практике, богатым гусаром для бедного, часто имели топорную отделку, выглядевшую впечатляюще лишь с расстояния. В то время как доспехи пана ротмистра (которым обычно выступал тот или иной магнат) отличались тонкостью и роскошностью отделки.

Классический гусарский доспех имел наручи для защиты рук от запястья до локтя, а более ранний, в зависимости от цены, мог ограничиваться кольчужными рукавами, иногда носившихся с латными перчатками. Что касается защиты ног у бедных шляхтичей, чей доспех (а нередко и боевой конь тоже) принадлежал товарищу (а таких шляхтичей в гусарской роте часто было более двух третей, так как богатый шляхтич становясь гусаром был обязан привести с собой несколько воинов снаряжённых за свой счёт, и естественно, приводил отнюдь не холопов, а просто обедневших шляхтичей), отдельная защита ног отсутствовала. Зато у тех, кому принадлежали доспехи более бедных гусар, часто имелась латная защита ног в кирасирском стиле — из сегментных набедренников, заканчивающихся наколенниками. В раннем же варианте верхняя часть бёдер могла быть прикрыта кольчугой, как при кольчуге надетой под кирасу, так и при доспехе, состоящем из кольчуги и шлема, мог также иметься кольчужный подол, надевающийся с кольчужными руками в дополнение к кирасе.

Во времена Яна Собеского, в связи с очень модной теорией, согласно которой шляхта происходит не от славян, а от сарматов, среди богатой шляхты приобрели популярность доспехи в сарматском стиле (с которыми, для большей «сарматскости» облика носили… лук и стрелы), сделанные из клёпанной чешуи и называвшиеся карацена (польск. Karacena). Такой доспех был очень престижным и стоил столько, что далеко не каждый шляхтич снарядивший двух других латами за свой счёт, мог себе такой доспех позволить. В отличие от гусарских лат, чья защита ног (если таковая имелась) ограничивалась набедренниками с наколенниками, среди доспехов из карацены встречались доспехи в полный рост (с полной защитой ног). Один из таких доспехов в полный рост хранится в Оружейной Палате Кремля, а другой точно такой же, принадлежащий роду Унишовских, хранится в Замке Вавель.

Крылья

Изначально, в XVI крылом являлся трапециевидный щит, который вначале просто расписывали, рисуя на нём перья, а затем стали украшать настоящими перьями. Во время реформирования гусар Стефаном Баторием щиты королевским указом заменили на кирасу. Но тем не менее крыло не исчезло, а превратилось в деревянную рейку с перьями, удерживаемую в руке на манер щита. Именно такие крылья были зарисованы немецкими художниками во время «Штутгартской карусели», состоявшейся в 1616 году, в честь крестин сына Фридриха фон Вютемберга. Вместе с тем из соображений практичности и удобства, уже к концу XVI века (то есть более чем за полтора десятка лет до «карусели») крыло стали крепить к левой стороне седла, а вскоре появилось и второе крыло, закреплённое справа. А к 1635 году оба крыла переползли за спину, оставаясь прикрёплёнными к седлу. В годы «кровавого потопа», когда из-за затянувшейся войны, по свидетельству очевидцев, лишь каждый десятый гусар был одет в латы, крылья также превратились в редкость. После окончания затяжной войны, когда экономика стала восстанавливаться, гетман, а затем и король — Ян III Собеский приложил все усилия, чтобы снова одеть всех гусар в латы, в это же время возникла мода крепить крылья не к седлу, а к кирасе. Впрочем, литовские гусары (а Литва и Польша составляли — одно государство Речь Посполитую) и тогда продолжали крепить крылья к седлу, а не к кирасе.

К деревянному каркасу или металлической трубке длиной от 110 до 170 см крепились перья — орлиные, соколиные, журавлиные или страусиные, либо латунные пластины вместо перьев.

По разным теориям, этим крыльям приписываются следующие функции:

- Защита от аркана, который активно применяли казаки, турки и татары.

- Дополнительная защита спины от ударов холодным оружием.

- При езде крылья издавали звук, который мог пугать коней противника.

- В случае падения с седла амортизировали удар о землю.

Эти крылья крепились к наспиннику кирасы на кронштейнах, либо держались на ремнях и в случае необходимости быстро отстёгивались. Но всё же имели и несколько недостатков. Это, прежде всего, аэродинамическое сопротивление и дополнительная масса, которая усложняла движение всадника. Носить что-либо за спиной так же было нельзя. Кроме того, имелись варианты не с двумя, а с одним крылом. Это значительно снижало эффективность и выглядело хуже, но зато уменьшало массу и дороговизну. Ещё крылья могли крепиться не к спине, а к седлу. Это значительно увеличивало подвижность всадника, в случае чего их не приходилось снимать. Но вместе с тем уже не могли защищать при падении с коня. Кроме того, крылья могли быть не только естественного цвета, но и окрашены в разные цвета. Наиболее широкое распространение крылья получили именно у поляков. Но, наряду с ними, крылья использовали ещё некоторые сербские, венгерские и турецкие кавалеристы (собственно говоря, впервые "крылья" появились у турецких "дэли" и были позаимствованы у них венграми, а уж от венгров - поляками). Немного другие крылья использовали и московские конные жильцы.

Шлем

«Ерихонка» (польск. «капалин» — kapalin) — полусферический шлем с козырьком, наушами, назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине смахивающем на маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым приваривали козырёк, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Этот тип шлема пришёл в Польшу из Венгрии, как модификация русской ерихонки, в свою очередь возникшей на основе восточных шишаков. Сверху польский шлем украшался либо шпилем, либо высоким гребнем, имевшем защитную функцию, либо ещё чем-нибудь. Потом из Польши этот тип шлема пришёл в Европу, распространился во Франции как «капелин» (фр. Capeline), в Германии как «паппенхаймер» (нем. Pappenheimer-Helm), и, позднее, на его основе были разработаны другие популярные шлемы. Но многие из них всё равно сохранили транслитерированное название «шишак». Поэтому гусары носили не только шлемы польского производства, но и трофейные, в том числе немецкие и турецкие. Несколько реже использовался шлем типа «бургиньот» европейского происхождения, с поперечным гребнем.

Иллюстрации

-

Гусарский доспех богатого шляхтича с латной защитой ног из набедренников с наколенниками, покрытый леопардовой шкурой

-

Венгерский щит, такие использовались и польскими гусарами. Над ним венгерский образец ерихонки, прообраза капелины.

-

Польский гусар начала XVII века

-

Телохранитель гетмана в гусарских доспехах

-

Гусары Речи Посполитой.

Источники

- «Польские гусары 1576—1775» военное-исторический альманах «Новый солдат» № 142, редактор Кисилёв В. И., г. Артёмовск 2002 год

- «Polish Armies 1569—1696» Part 1, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 085045736X

- «Polish Armies 1569—1696» Part 2, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 0850457440

- «Polish Winged Hussar 1576—1775», Richard Brzezinski and Velimir Vuksic, Osprey, ISBN 184176650X

Ссылки

ru-wiki.org

Гусарский Доспех - это... Что такое Гусарский Доспех?

Гуса́рские доспе́хи — доспехи крылатых гусар из сегментной кирасы с длинными наплечниками и крыльями за спиной, наручей, а также шлема типа «капелина». Использовались, в основном, в 17 веке.

История

Ранние гусары Речи Посполитой начала 16 века не имели металлических доспехов, а носили лишь простёганные кафтаны.

Вскоре у них появляются кольчуги и капелины, заимствованные у венгров. Всё изменилось в конце 16 века - со Стефаном Баторием. Это была конница кирасирского образца. Поверх доспехов они часто надевали шкуры очень разнообразных зверей, а также одевали крылья, которые носили сбоку или сзади у луки седла, либо даже на щите. Но сами доспехи, как правило, импортировались из Западной Европы. Классический вид, доспехи пробрели только к середине 17 века - во время правления Владислава IV. Но развивалось огнестрельное оружие, в связи с чем гусары в металлических доспехах теряли свою значимость. В спокойный для Польши 18 век гусары постепенно превращаются в парадное войско. И, наконец, в 1776 году обязанности гусар были переданы уланам, вместе с чем перестали использоваться и доспехи.Кираса

До реформы Стефана Батория кираса была необязательной, и часто вместо кирасы носился бехтерец, а то и вовсе просто кольчуга, реформа же сделала кирасу обязательной. Ранние разновидности гусарской кирасы могли быть как цельными (без сегментов), так и полностью состоящими из множества сегментов.

В классическом же типе кирасы защита грудной клетки для прочности неделилась на отельные сегменты, в то время как поясничная для гибкости делилась на несколько сегментов. При этом, классическая гусарская кираса делится на польск. typ starszy (тип старый") - c 1640 по 1675 годы, и тип польск. typ mlodszy ("тип новый") - с 1675 по 1730 годы. Оба этих типа отличаются не конструкцией, а исполнением и отделкой деталей заметной лишь специалисту (например, у "старого" типа кромки пластин доспеха загибались внутрь, а у "нового" оставлялись прямыми, и т.д. и т.п.). Более заметная разница изначально состояла в том что у "старого" типа крылья крепились к седлу, а не к кирасе - как у "нового". Но эта разница была нивелирована ещё в XVII веке путём приделывания креплений для крыльев к доспехам "старого" типа. И то что крепления для крыльев не родные, а новодельные - опять же, сможет заметить лишь специалист.

Кироса ковалась толщиной от 2 до 3,5 мм, при этом давала неплохую защиту от многих типов холодного оружия. Вес был не более 15 кг. Наиболее защищала верхний треугольник тела. Сегменты кирасы: наспинник, нагрудник, нашейник и наплечники; соединялись кожанными ремешками. Для защиты локтей одевались наручи. Поэтому подвижность была высокой. Часто могли украшаться медью или латунью. Качество отделки зависило от цены доспеха. Так например, доспехи покупавшиеся, согласно принятой в Речи Посполитой практике, богатым гусаром для бедного, часто имели топорную отделку, выглядевшую впечетляюще лишь с расстояния. В то время как доспехи пана ротмистра (которым обычно выступал тот или иной магнат) отличались тонкостью и роскошьностью отделки.

Классический гусарский доспех имел наручи для защиты рук от запястья до локтя, а более ранний, в зависимости от цены, мог ограничиваться кольчужными рукавами, иногда носившихся с латными перчатками. Что касается защиты ног у бедных шляхтичей, чей доспех (а нередко и боевой конь тоже) принадлежал товарищу (а таких шляхтичей в гусарской роте часто было более двух третей, так как богатый шляхтич становясь гусаром был обязан привести с собой несколько воинов снаряжённых за свой счёт, и естесственно, приводил отнюдь не холопов, а просто обедневших шляхтичей), отдельная защита ног отсутствовала. За то у тех кому принадлежали доспехи более бедных гусар, часто имелась латная защита ног в кирасирском стиле - из сегментных набедренников, заканчивающихся наколенниками. В раннем же варианте верхняя часть бёдер могла быть прикрыта кольчугой, как при кольчуге одетой под кирасу, так и при доспехе состоящем из кольчуги и шлема, мог также иметься кольчужный подол одевающийся с кольчужными руками в дополнение к кирасе.

Во времена Яна Собесского, в связи с очень модной теорией, согласно которой шляхта происходит не от славян, а от сарматов, среди богатой шляхты приобрели популярность доспехи в сарматском стиле (с которыми, для большей сарматскости облика носили.. лук и стрелы), сделанные из клёпанной чешуи и называвшиеся карацена (польск. Karacena). Такой доспех был очень престижным и стоил столько, что далеко не каждый шляхтич снарядивший двух других латами за свой счёт, мог себе такой доспех позволить. В отличие от гусарских лат, чья защита ног (если таковая имелась) ограничивалась набедренниками с наколенниками, среди доспехов из карацены встречались доспехи в полный рост (с полной зашитой ног). Один из таких доспехов в полный рост хранится в Оружейной Палате Кремля, а другой точно такой же, принадлежащий роду Унишовских, хранится в Замке Вавель.

Крылья

Изначально, в XVI крылом являлся трапецивидный щит, который вначале просто расписывали рисуя на нём перья, а затем стали украшать настоящими перьями. Во время реформирования гусар Стефаном Баторием щиты королевским указом заменили на кирасу. Но тем не менее крыло не исчезло, а превратилось в деревянную рейку с перьями удерживаемую в руке на манер щита. Именно такие крылья были зарисованы немецкими художниками во время "Штутгартской карусели", состоявшейся в 1616 году, в честь крестин сына Фридриха фон Вютемберга. Вместе с тем из соображений практичности и удобства, уже к концу XVI века (т.е. более чем за полтора десятка лет до "карусели") крыло стали крепить к левой стороне седла, а вскоре появилиось и второе крыло закреплённое справа. А к 1635 году оба крыла, переползи за спину, оставаясь прикрёплёнными к седлу. В годы "кровавого потопа", когда из-за затянувшейся войны, по свидетельству очевидцев лишь каждый десятый гусар был одет в латы, крылья также превратились в редкость. После окончания затяжной войны, когда экономика стала восстанавливаться, гетман, а затем и король - Ян Собесский приложил все усилия чтобы снова одеть всех гусар в латы, в это же время возникла мода крепить крылья не к седлу, а к кирасе. Впрочем, литовские гусары (а Литва и Польша составляли - одно государство Речь Посполитую) и тогда продолжали крепить крылья к седлу, а не к кирасе.

К деревянному каркасу или металлической трубке длиной от 110 до 170 см крепились перья — орлиные, соколиные, журавлиные или страусиные, либо латунные пластины вместо перьев.

По разным теориям крыльев приписываются следюущие функции:

- Защита от аркана, который активно применяли казаки, турки и татары.

- Дополнительная защита спины от ударов холодным оружием.

- При езде крылья издавали звук, который мог пугать коней противника.

- В случае падения с седла амортизировали удар о землю.

Эти крылья крепились к наспиннику кирасы на кронштейнах, либо держались на ремнях и в случае необходимости быстро отстёгивались. Но всё же имели и несколько недостатков. Это, прежде всего, аэродинамическое сопротивление и дополнительная масса, которая усложняла движение всадника. Носить что-либо за спиной так же было нельзя. Кроме того, имелись варианты не с двумя, а с одним крылом. Это значительно снижало эффективность и выглядело хуже, но зато уменьшало массу и дороговизну. Ещё крылья могли крепиться не к спине, а к седлу. Это значительно увеличивало подвижность всадника, в случае чего их не приходилось снимать. Но вместе с тем уже не могли защищать при падении с коня. Кроме того, крылья могли быть не только естественного цвета, но и окрашены в разные цвета. Наиболее широкое распространение крылья получили именно у поляков. Но, наряду с ними, крылья использовали ещё некоторые сербские, венгерские и турецкие кавалеристы. Немного другие крылья использовали и московские конные жильцы.

Шлем

Капелина (польск. Kapalin) — полусферический шлем с козырьком, наушами, назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине смахивающем на маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым приваривали козырёк, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Этот тип шлема пришёл на Польшу с Венгрии, как модификация русской ерихонки, в свою очередь возникшей на основе восточных шишаков. Сверху польский шлем украшался либо шпилем, либо высоким гребнем, имевшем защитную функцию, либо ещё чем-нибудь. Потом из Польши этот тип шлема пришёл в Европу, распространился во Франции как «капелин» (фр. Capeline), в Германии как «паппенхаймер» (нем. Pappenheimer-Helm), и, позднее, на его основе были разработаны другие популярные шлемы. Но многие из них всё равно сохранили транслитерированное название «шишак». Поэтому гусары носили не только шлемы польского производства, но и трофейные, в том числе немецкие и турецкие.

Иллюстрации

Гусарский доспех богатого шляхтича с латной защитой ног из набедренников с наколенниками, покрытый леопардовой шкурой |  Венгерский щит, такие использовались и польскими гусарами. Над ним венгерский образец ерихонки, прообраза капелины. |  | |

Польский гусар начала 17 века |  Телохранитель гетмана в гусарских доспехах |  Гусары Речи Посполитой. |

Источники

- "Польские гусары 1576-1775" военное-исторический альманах "Новый солдат" № 142, редактор Кисилёв В.И., г. Артёмовск 2002 год

- "Polish Armies 1569-1696" Part 1, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 085045736X

- "Polish Armies 1569-1696" Part 2, Richard Brzezinski and Agnus McBride, Osprey, ISBN 0850457440

- "Polish Winged Hussar 1576-1775", Richard Brzezinski and Velimir Vuksic, Osprey, ISBN 184176650X

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

dvc.academic.ru

Военная история XVI-XVII веков: Гусарские доспехи

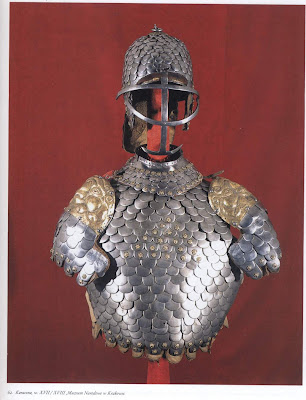

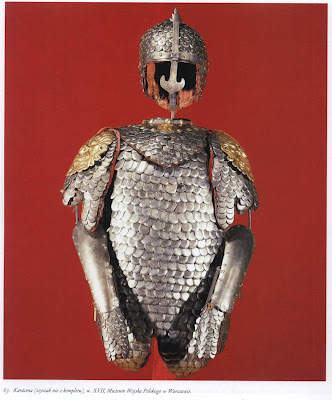

Комплект гусарского снаряжения. Музей Войска Польского в Варшаве.

Комплект гусарского снаряжения середины 16 века со щитом-тарчем.

Венский музей. Фотография - отсюда

Гусарский украшенный доспех (karacena) гетмана Станислава Яблоновского.Около 1680 года. Народный музей в Кракове

Гусарский чешуйчатый доспех (karacena) гетмана Станислава ЯблоновскогоОколо 1680 года. Народный музей в Кракове

Чешуйчатый доспех (karacena) Красинского, вторая половина 17 века.

Коллекция Королевского замка в Вавели

Чешуйчатый доспех (karacena) Красинского, вторая половина 17 века.

Коллекция Королевского замка в Вавели

Чешуйчатый доспех (karacena) Красинского, вторая половина 17 века.

Коллекция Королевского замка в Вавели

Чешуйчатый доспех (karacena). Рубеж 17-18 веков. Народный музей в Кракове

Чешуйчатый доспех (karacena) 17 века. Шишак относится к другому комплекту.

Музей Войска Польского в Варшаве.

Чешуйчатый доспех (karacena) Унижбовского. 18 век. Коллекция Королевского замка в Вавели

Гусарский доспех Станислава Скорковского, секретаря короля Владислава IV. Ранний тип.

Музей Войска Польского в Варшаве

Гусарский доспех раннего типа. Музей Войска Польского в Варшаве.

Гусарский доспех раннего типа. Музей Войска Польского в Варшаве.

Гусарский доспех раннего типа. Народный музей в Кракове.

Гусарский доспех раннего типа. Народный музей в Кракове.

Гусарский доспех раннего типа. Коллекция Королевского замка в Вавели

Гусарский доспех раннего типа. Первая половина 17 века. Поножи и крылья более позднего времени. Библиотека Польской Академии Наук, Музейный отдел.

Гусарский нагрудник раннего типа. Музей Чарторыйский в Кракове.

Гусарский доспех гетмана Яблоновского. Поздний тип. Около 1680 года. (крылья реконструированы). Народный Музей в Кракове.

Гусарский доспех позднего типа. (крылья реконструированы).

Коллекция Королевского замка в Вавели

Гусарский доспех позднего типа. (крылья реконструированы). Коллекция Королевского замка в Вавели

Гусарский доспех позднего типа. (крылья реконструированы). Коллекция Королевского замка в Вавели

Гусарский доспех составленный из разных комплектов (крылья реконструированы)

Библиотека Польской Академии Наук. Музейный отдел.

Гусарский доспех позднего типа. Шлем типа "паппенгейм".

Коллекция королевского замка в Вавели

Гусарский доспех позднего типа. Шлем типа "паппенгейм".

Коллекция королевского замка в Вавели

Шишак и часть гусарского доспеха Доминика Александровича, конюшего дитовского. 18 век

Музей Войска Польского в Варшаве

Гусарский доспех позднего типа. Музей Войска Польского в Варшаве

Гусарский доспех позднего типа. Музей Войска Польского в Варшаве

Нагрудник итальянского производства. 16 век. Музей Чарторыйских в Кракове

Нагрудник итальянского производства. 16 век. Музей Чарторыйских в Кракове

Гусарская кираса. 16 век. Библиотека Польской Академии Наук. Музейный отдел.

Нагрудник гусарского типа. 16 век. Библиотека Польской Академии Наук. Музейный отдел.

Гусарский нагрудник. 16 век Народный музей в Кракове

war16-17.blogspot.ru