Мотобот для Гороховца. Десантные мотоботы проекта 165

Плавбатареи типа ДБ. Забытые рабочие войны на Волге и Одере

Обыватель, увы, так устроен, что с большим интересом читает о крупных победах, блистательных манёврах флота, на худой конец флотилии, о дредноутах или, к примеру, авианосцах, гордо бороздящих Мировой океан. И это понятно. Ежедневная военная работа в поте лица, даже связанная с риском для жизни, кажется незаметной. Так было и с недюжинной работой крохотных ТК Г-5, и с охотниками МО-4, и с «тюлькиным флотом», да и с неуклюжими, но трудолюбивыми первыми десантными ботами ВОВ. Вот о них, точнее, об одной из их модификаций, речь и пойдёт.

В самом конце войны, в апреле 1945 года на подступах к Зееловским высотам ко всеобщему грохоту канонады присоединились гулкие голоса 100-мм орудий. Только вот к сухопутной артиллерии они не имели никакого отношения. На притоке Одера Варте, а позже и на самом Одере стояла плавбатарея 100-мм корабельных орудий Днепровской флотилии, огнём поддерживающая наше решительное наступление на Берлин.

Плавбатареи флотилии представляли собой буквально штучные изделия уникальной конструкции. Причинами их появления была объективная необходимость не только увеличения количества артиллерийских кораблей флотилии, но и повышения её огневой мощи. Великая Отечественная вообще, как это цинично ни прозвучит, дала толчок для инженерной смекалки, когда из наличного требовалось соорудить необходимое.

История создания этих необычных вооружённых плавсредств берёт своё начало ещё с Волжской военной флотилии, отличившейся в боях под Сталинградом. Это уже после корабли и плавсредства Волжской войдут в состав Днепровской флотилии. А на момент 1942 года плавбатареи, которые никогда не имели своего имени, а лишь холодный как сталь номер, сражались под Сталинградом.

В 42-м, когда мобилизовали всё возможное, кораблей, годных к вооружению 100-мм орудиями не хватало. К примеру, практически все буксирные колёсные пароходы до 400 т, построенные Зеленодольским ССЗ, уже были переоборудованы в канлодки. А эпохальная Сталинградская битва требовала всё больше огневой мощи. Так появилась несколько авантюрная идея установить крупные артиллерийские орудия на плавсредства с ограниченной возможностью маневра и обитаемости экипажа. Подобное решение приняли, руководствуясь боевым использованием кораблей флотилии. Так, огонь наиболее вооружённые артиллерией корабли флотилии вели чаще всего с закрытых замаскированных позиций у берега, маневрируя лишь для занятия новой позиции и на ходу не применяя орудия большого калибра.

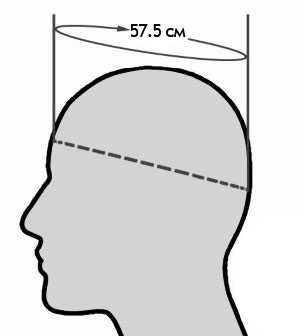

И вот тут-то на горизонте и появились уже знакомые некоторым читателям десантные мотоботы проекта 165 Горьковского ЦКБ, строившиеся на Гороховецком судостроительном заводе. Длина мотоботов составляла 14,5 м, ширина – 3,6 м, осадка – 0,9 м. Скорость около 8 узлов обеспечивали отечественные двигатели ГАЗ или ЗИС. Мотоботы разных серий могли несколько отличаться друг от друга по габаритам, часто это было следствием типично военного дефицита. Однако и модификаций мотоботов было немало. На них устанавливали и 37-мм автоматические зенитные установки 70К, и пулемёты ДШК, используя как катера-ПВО.

Естественно, грузоподъёмность одного мотобота и близко не предоставляла возможности установки орудия большого калибра. Но, как и новороссийские инженеры, разработчики волжской плавбатареи резонно решили соединить два мотобота, а сверху установить платформу, подготовленную к монтажу артиллерийского орудия. В качестве орудия выбрали Б-24БМ калибра 100 мм. Б-24БМ являются модификацией разработанного в 1932 году корабельного орудия Б-24. В отличие от своей ранней версии модификация имела обтекаемый бронещит (с ноября 1939 года) толщиной в 8 мм, легкосъёмный ствол-моноблок, заменяемый в корабельных условиях. Скорострельность достигала 12 выстрелов в минуту. Дальность – 22,5 км.

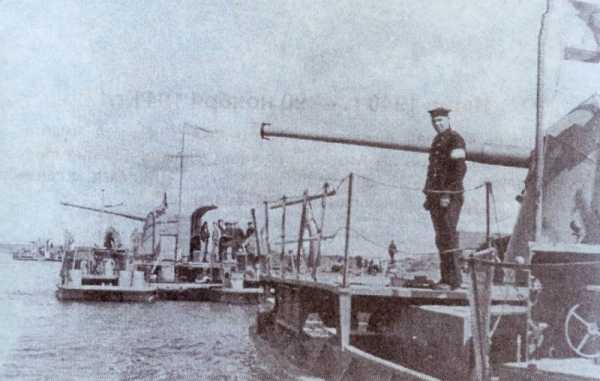

Плавустановка с мачтой, вымпелом и флагом

Для противовоздушной обороны плавбатареи на каждой «спарке» устанавливали по две тумбы с 12,7-мм пулемётами ДШК. Если обратить внимание на фото, то легко заметить, что каждая отдельная плавустановка имела мачту, на которой развевался вымпел, как и полагается боевому кораблю, находящемуся в строю, а также был поднят флаг ВМФ.

Малая осадка мотоботов позволяла плавбатарее подходить вплотную к берегу, хорошо маскироваться, а команда в это же время могла расположиться не на плоской стальной палубе, а в более приличных условиях на ночлег в случае отсутствия боевого задания. Также это облегчало снабжение батареи боеприпасами, т.к. хранить боезапас непосредственно на спаренных мотоботах не представлялось возможным.

Конструкция плавустановки «спарка» позволяла разобрать её на части в «полевых» условиях. Это означало, что их можно было перевозить на обычных железнодорожных платформах — немаловажная деталь, когда фронт покатился на Запад.

Замаскировались

Всего Гороховецкий судостроительный завод построил 11 плавустановок. Первые артиллерийски плавустановки применялись в качестве зенитных в системе ПВО в составе Волжской военной флотилии. Вскоре стало ясно, что они более чем боеспособны для уничтожения наземных сил противника. Для решения этой задачи они впредь и применялись, получив официальное наименование «плавучие артиллерийские батареи типа ДБ» (проект 165).

Часть из них принимала активное участие в битве за Сталинград, оказывая артиллерийскую поддержку нашим войскам в 1942 году в составе Волжской флотилии (предположительно плавбатарея из №1220, №1223, №1224). Осенью 1943 года во время воссоздания Днепровской военной флотилии в её состав вошли и плавучие артиллерийские батареи типа ДБ. Первым плаворудием, вошедшим в состав флотилии, было №1220.

В начале 1944 года практически вся Днепровская флотилия была сосредоточена на реке Припять. 12 июля начался Пинский десант — войска 61-й армии 1-го Белорусского фронта начали штурм города, высаженные с кораблей Днепровской военной флотилии. Наступление наших войск в числе прочих грохотом своих 100-мм поддерживала и плавбатарея. К тому моменту в составе флотилии уже находились 6 плавустановок — №1220, №1225, №1226, №1227, №1228 и №1229. Кстати, при доставке к театру боевых действий последних пяти плавустановок как раз и пригодилось их конструктивное устройство, позволяющее разобрать грозное оружие на части. Одну половину дороги «корабли» совершили верхом на железнодорожных платформах, а вторую уже в своей речной стихии.

Ко второй половине дня 13 июля 1944 года с заранее подготовленных позиций плавбатарея флотилии произвела по противнику до полутора сотен выстрелов на орудие. До конца года плавбатарея прошла с боями вместе с войсками 1-го Белорусского фронта от Припяти до Буга. Затем «корабли» плавбатареи вновь погрузили на железнодорожные платформы и транспортировали в район Малкина Гурна, что в Польше, через который протекал Западный Буг.

В январе 1945 года плавбатарея осуществляла поддержку наступления войск артиллерийским огнём во время Висло-Одерской наступательной операции, а с началом ледохода «корабли» батареи устремились в район Кюстрина. Через Вислу и Бромбергский канал (построенный прусским королём Фридрихом II, сейчас гордые и независимые поляки переименовали его в Быдгощский), далее по реке Нотец и Варта – днепровцы вышли так сказать на «оперативный простор» у впадения Варты в Одер к Кюстрину (ныне польский Костшин-над-Одрой). Отсюда плавбатарея оказывала поддержку наступающим на Берлин войскам.

К тому времени состав Днепровской флотилии пополнился ещё тремя плавучими артиллерийскими установками — №1271, №1272 и №1273. Они вышли на простор Одера и с этих позиций работали по противнику, поддерживая наших бойцов 33-й армии.

После победы история плавучих артиллерийских батарей типа ДБ Днепровской флотилии теряется. Скорее всего, орудия с плавсредств были сняты, а сами «спарки» либо были разобраны на металл, либо временно отправлены в войска с тренировочными целями, а после, опять-таки на металл. Единственно, что автору удалось выудить, так это некоторые имена и фамилии днепровцев, служивших на этих «кораблях» — скромных трудягах войны, которым явно не видать славы крейсеров, не смотря на количество уничтоженной техники и личного состава войск противника.

У «причала»

Плаворудием (которое именуется в официальных документах плавбатареей ПБ) 1220 командовал кавалер Ордена Отечественной Войны I и II степеней, кавалер Ордена Красного Знамени, награждённый также медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», Рассихин Виталий Эрастович. Победу он встретил в звании капитан-лейтенанта, ему едва исполнилось 27 лет.

1228-м командовал 25-летний старший лейтенант Тимофеев Александр Ильич, к моменту победы уже кавалер Ордена Отечественной войны II степени, также награждённый медалью «За победу над Германией».

Плаворудием 1229 командовал капитан Дьяченко Иван Фёдорович, также 25 лет отроду. Он уже был награждён медалью «За отвагу» и был кавалером Ордена Отечественной Войны II степени и Ордена Красной Звезды.

1227-е находилось под командованием старшего лейтенанта Лантушенко Геннадий Гавриловича. 26-летнего старлея за артиллерийскую поддержку наступающих войск с вод Одера наградили Орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

1225-е вело огонь под командованием лейтенанта Тучкова Николая Тимофеевича, верно, самого молодого командира дивизиона – 1921 г.р. За Берлинскую операцию его наградили Орденом Отечественной войны II степени.

Самым «возрастным» (аж 30 лет!) командиром плаворудия дивизиона был младший лейтенант Запорожцев Виктор Абрамович, командовавший 1226-м. Был награждён Орденом Отечественной войны II степени.

Увы, сведений ни об именах, ни о награждениях командиров и личного состава последних трёх плавустановок, догнавших войну у ворот противника, практически нет. Автору удалось найти упоминание лишь о капитане Березине Георгии Дмитриевиче, командовавшем ПБ 1271. Он был награждён медалью «За боевые заслуги» и стал кавалером Ордена Отечественной войны I степени уже после падения Берлина.

Так закончилась история странных, может быть, даже несуразных и рождённых острой необходимостью, но чрезвычайно трудолюбивых плавбатарей Днепровской военной флотилии.

labuda.blog

Гороховецкий мотобот | Ярополч.ру

Все дальше уходят в глубь истории годы Великой Отечественной войны. Мы помним и не забываем не только подвиг воинов, но и тружеников тыла – наших земляков с Гороховецкого судостроительного завода.В период с 1942 по 1945 годы на нашем заводе были изготовлены 178 десантных мотоботов, из которых 50 единиц были потеряны в результате боевых действий. Численность работающих на заводе доходила до 3500 человек, часть из них трудилась на сдаточной базе в г.Чкаловск и достроечных базах в Керчи, Астрахани, Севастополе и других портовых городах СССР. История Гороховецкого судостроительного завода берет свое начало еще с дореволюционного периода. Официальной датой основания «судостроительного и котельного завода в г.Гороховце Владимирской губернии при реке Клязьме» считают 1902 год, и в октябре этого года завод отметил бы 115 лет со дня своего основания. Его история охватывает многие регионы России, где на различных морских и речных объектах трудились рабочие нашего города. Клеймо гороховецких клепальщиков можно найти даже на разводных мостах Санкт-Петербурга и на карете в музее Лувра г.Парижа. Но на этот раз речь пойдет о работе судостроительного завода в годы войны. В журнале «Судостроение» есть статья с краткой предысторией рождения десантных судов. Именно на нее мы и будем опираться. В конце 30-х годов рождалось новое поколение десантных судов — началась разработка проектов, большая часть которых реализовывалась уже в ходе Великой Отечественной войны. Для речных и озерных переправ Горьковское центральное конструкторское бюро разработало проект десантного моторного бота в деревянном и стальном исполнении. В начале 1942 года Гороховецкий судостроительный завод получил большой заказ на постройку таких судов для Волжской военной флотилии.Проект десантного катера вместимостью 60 человек доработали конструкторы под руководством П.А.Балуева, использовав различные отечественные автомобильные двигатели. Немало труда в изготовлении сварных корпусов катеров вложил конструктор М.В.Устинов, сын преподавателя Гороховецкой средней школы №1. Уже летом 1942 года первые катера были доставлены вниз по Волге в Астрахань.Опыт десантных операций показал, что в составе Черноморского флота необходимы суда специальной постройки для высадки войск и техники в условиях песчаного, болотистого и каменистого побережий. Выбор пал на мотоботы гороховецкой постройки, которые доставлялись по железной дороге в Туапсе, вероятно, из Астрахани по Закавказской железной дороге. В январе 1943 года из них составили дивизион десантных плавсредств Новороссийской военно-морской базы…Как и в каких условиях строились эти суда на Гороховецком судостроительном заводе, рассказал в своих воспоминаниях ведущий конструктор проекта десантных ботов Петр Алексеевич Балуев, которые любезно разрешила опубликовать сохранившая их дочь Петра Алексеевича Фаина Петровна Шматко.Из воспоминаний Петра Алексеевича Балуева (в сокращении):«В 1941 году в октябре месяце меня вызвали по указанию гл. инженера Лебедева П.С. в 2 часа ночи в завод и поручили срочно рассмотреть полученные чертежи проекта 165 (десантные боты), чтобы подготовить чертежи к I-й смене для запуска в производство, исходя из наличия имеющихся материалов. Пришлось перекроить наружную обшивку и внутренние борта прямо на синьках, и утром по ним проступили к разметочным работам на плазе. Чертежи по механической части обрабатывались позднее по получении от проектанта. Размеры ботов были такими, что боты можно было отправить по железным дорогам, хотя и негабаритным грузом I-й степени. Боты имели открытый трюм с сиденьями по бортам и торцам трюма, являющимися одновременно воздушными ящиками, заполненными быстро твердеющей пеной, преграждающей доступ воде при пробоинах.Катера проекта 165 были разработаны ЦКБ, в настоящее время несущее название КБ по проектированию судов «Вымпел» в г.Нижний Новгород.Главным конструктором проекта 165 и всех его модификаций был Кожевников Павел Михайлович. Он часто бывал на заводе, участвовал во всех испытаниях.Катера проекта 165 изготавливались нами в нескольких модификациях, десантные боты, катера ПВО, плавучие батареи-катамараны и катамаран-паром для перевозки гусеничной и колесной техники.В те годы завода в современном представлении не существовало: имелся один деревянный рубленый сарай, где обрабатывались листовая и профильная сталь, да сарай-навес, где приспособились собирать корпуса и вести монтаж ботов. Позднее приспособились тут же на суше проводить испытания двигателей. Был еще маленький литейный цех, изготавливающий чугунное литье — вот и весь завод.Изготовленные катера в зимнее время на деревянных салазках трактором тащили 12 км к железной дороге, там затаскивали на ж/д платформу (кранов не было — прим. автора) и отправляли по назначению вместе с командой, которая комплектовалась у нас из состава матросов уже побывавших на фронтах, но отобранных для комплектации команд на наши боты.Моряки не сидели без дела в ожидании, когда мы сдадим бот, они много помогали заводу, работая вместе с нашими рабочими. Помню, что первым командиром, возглавлявшим экипаж моряков, был тов. Шинтяпин, затем его заменил капитан I ранга Гудков.Завод в 1941-1945 годах не был подключен к государственной энергосистеме и имел свою электростанцию мощностью 1200 л.с, которая вырабатывала электроэнергию для завода и города Гороховца. Проблема ее обеспечения топливом в военные годы была для нас тяжелой проблемой, и наступило время, когда не стало топлива, и тут руководством завода и главка было принято решение: перевести электростанцию на генераторный газ. Его мы получали из ольховых чурок в двух газогенераторах, спроектированных и изготовленных нами в трехмесячный срок. Это мероприятие спасло завод от полной остановки и позволило выполнить все задания, возложенные на нас в военные годы.У нас была своя дорога жизни, как мы тогда называли 12-километровую лесную дорогу на лесосеку, с которой возили топливо для завода и городских общественных организаций. Ее приходилось ежедневно очищать от снежных заносов, чтобы обеспечить проходимость слабеньких грузовичков довоенного времени.Мы, конструктора, проработав в техотделе 8-10 часов, шли еще на стапель работать сборщиками и нам лестно слушать похвалы опытного мастера Огарышева Павла Матвеевича, собиравшего еще броненосцы царского флота в Ленинграде и Николаеве, что мы собираем отлично, и он ставит нас в пример кадровым сборщикам.Матери и подростки поступали работать в цеха вместо своих близких, ушедших на фронт, или в подсобное хозяйство завода, где выращивались овощи для столовой. Но были и такие времена, когда обед не доставался каждому и приходилось довольствоваться кипятком.Много людей отвлекалось на строительство оборонительных полос в период, когда немецкие армии подходили к Москве, и труд ушедших возлагался на оставшихся. Из числа оставшихся в живых я помню нижеследующих людей, с которыми мне приходилось много сталкиваться в эти годы на работе, и я могу о них сказать, как о наиболее самоотверженных тружениках тех лет: разметчики Уханов М. Н. и Смолин В.А., модельщик Никитин М.П., слесари Завьялов А.П., Ягунов Л.С и Горшков В., фрезеровщик Голов Н., токарь, мастер и начальник цеха Морозов М.В., токарь Калашников В.М., плановщик Кукина З.П., эл.сварщик Хрипач В., начальник цеха Маслов Я.П., Маслов В.Я., рубщик Архипов С., конструктор Александров А.А., инженер-конструктор Дмитревская А.В. и другие».Вместе с людьми, о которых П.А.Балуев говорит в своих воспоминаниях, следует отметить, что многие из матросов, родившихся далеко от нашего города и попавших в него по долгу службы, остались здесь навсегда, как например Г.Папенко, М.Туманский и Иван Тимофеевич Шамрай, уроженец Харьковской области. Командир партизанского отряда на Кавказском побережье и в Крыму, награжденный адмиралом Холостяковым личным оружием (пистолетом ТТ), в конце войны он был назначен старшим команды десантных ботов на Дальний Восток, в Амурскую флотилию. После окончания войны с Японией вернулся в Гороховец и с 1948 года до ухода на пенсию работал главным механиком Авторемонтного завода, потом завода ПТО.Поддерживая нашу инициативу деле увековечения памяти работников Гороховецкого судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны, воспитанники ПВПК «Воскрест» вместе с руководителем клуба протоиереем Александром Степановым посетили музей макетов речных и морских судов в г.Нижний Новгород. Экскурсию по музею провел главный конструктор проектов КБ «Вымпел» А.С.Речицкий. Ребята с интересом рассматривали модели военных и гражданских судов, среди которых была модель огромного океанского судна «Глобус» и десантного мотобота проекта 165, которые изготавливали в Гороховце.Мы не должны забывать подвиг наших земляков в тылу. Казаки Гороховецкого хуторского общества при поддержке заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации С.Е.Рыбакова выступили инициаторами установки памятника работникам Гороховецкого судостроительного завода в годы войны в виде десантного мотобота. На юбилейном митинге в день памяти о Гороховецком судостроительном заводе Сергей Евгеньевич заверил, что памятник в городе будет установлен. Его выступление вызвало горячую поддержку и одобрение у всех присутствующих горожан.Призываем всех горожан активно включиться в процесс создания и установки памятника «Десантный мотобот», который будет установлен на территории Гороховецкого филиала ВТЭК (бывший Гороховецкий колледж). Благотворительные взносы можно перечислить на расчетный счет №42307810210000055057 во Владимирском отделении Сбербанка №8611.

В журнале «Судостроение» есть статья с краткой предысторией рождения десантных судов. Именно на нее мы и будем опираться. В конце 30-х годов рождалось новое поколение десантных судов — началась разработка проектов, большая часть которых реализовывалась уже в ходе Великой Отечественной войны. Для речных и озерных переправ Горьковское центральное конструкторское бюро разработало проект десантного моторного бота в деревянном и стальном исполнении. В начале 1942 года Гороховецкий судостроительный завод получил большой заказ на постройку таких судов для Волжской военной флотилии.Проект десантного катера вместимостью 60 человек доработали конструкторы под руководством П.А.Балуева, использовав различные отечественные автомобильные двигатели. Немало труда в изготовлении сварных корпусов катеров вложил конструктор М.В.Устинов, сын преподавателя Гороховецкой средней школы №1. Уже летом 1942 года первые катера были доставлены вниз по Волге в Астрахань.Опыт десантных операций показал, что в составе Черноморского флота необходимы суда специальной постройки для высадки войск и техники в условиях песчаного, болотистого и каменистого побережий. Выбор пал на мотоботы гороховецкой постройки, которые доставлялись по железной дороге в Туапсе, вероятно, из Астрахани по Закавказской железной дороге. В январе 1943 года из них составили дивизион десантных плавсредств Новороссийской военно-морской базы…Как и в каких условиях строились эти суда на Гороховецком судостроительном заводе, рассказал в своих воспоминаниях ведущий конструктор проекта десантных ботов Петр Алексеевич Балуев, которые любезно разрешила опубликовать сохранившая их дочь Петра Алексеевича Фаина Петровна Шматко.Из воспоминаний Петра Алексеевича Балуева (в сокращении):«В 1941 году в октябре месяце меня вызвали по указанию гл. инженера Лебедева П.С. в 2 часа ночи в завод и поручили срочно рассмотреть полученные чертежи проекта 165 (десантные боты), чтобы подготовить чертежи к I-й смене для запуска в производство, исходя из наличия имеющихся материалов. Пришлось перекроить наружную обшивку и внутренние борта прямо на синьках, и утром по ним проступили к разметочным работам на плазе. Чертежи по механической части обрабатывались позднее по получении от проектанта. Размеры ботов были такими, что боты можно было отправить по железным дорогам, хотя и негабаритным грузом I-й степени. Боты имели открытый трюм с сиденьями по бортам и торцам трюма, являющимися одновременно воздушными ящиками, заполненными быстро твердеющей пеной, преграждающей доступ воде при пробоинах.Катера проекта 165 были разработаны ЦКБ, в настоящее время несущее название КБ по проектированию судов «Вымпел» в г.Нижний Новгород.Главным конструктором проекта 165 и всех его модификаций был Кожевников Павел Михайлович. Он часто бывал на заводе, участвовал во всех испытаниях.Катера проекта 165 изготавливались нами в нескольких модификациях, десантные боты, катера ПВО, плавучие батареи-катамараны и катамаран-паром для перевозки гусеничной и колесной техники.В те годы завода в современном представлении не существовало: имелся один деревянный рубленый сарай, где обрабатывались листовая и профильная сталь, да сарай-навес, где приспособились собирать корпуса и вести монтаж ботов. Позднее приспособились тут же на суше проводить испытания двигателей. Был еще маленький литейный цех, изготавливающий чугунное литье — вот и весь завод.Изготовленные катера в зимнее время на деревянных салазках трактором тащили 12 км к железной дороге, там затаскивали на ж/д платформу (кранов не было — прим. автора) и отправляли по назначению вместе с командой, которая комплектовалась у нас из состава матросов уже побывавших на фронтах, но отобранных для комплектации команд на наши боты.Моряки не сидели без дела в ожидании, когда мы сдадим бот, они много помогали заводу, работая вместе с нашими рабочими. Помню, что первым командиром, возглавлявшим экипаж моряков, был тов. Шинтяпин, затем его заменил капитан I ранга Гудков.Завод в 1941-1945 годах не был подключен к государственной энергосистеме и имел свою электростанцию мощностью 1200 л.с, которая вырабатывала электроэнергию для завода и города Гороховца. Проблема ее обеспечения топливом в военные годы была для нас тяжелой проблемой, и наступило время, когда не стало топлива, и тут руководством завода и главка было принято решение: перевести электростанцию на генераторный газ. Его мы получали из ольховых чурок в двух газогенераторах, спроектированных и изготовленных нами в трехмесячный срок. Это мероприятие спасло завод от полной остановки и позволило выполнить все задания, возложенные на нас в военные годы.У нас была своя дорога жизни, как мы тогда называли 12-километровую лесную дорогу на лесосеку, с которой возили топливо для завода и городских общественных организаций. Ее приходилось ежедневно очищать от снежных заносов, чтобы обеспечить проходимость слабеньких грузовичков довоенного времени.Мы, конструктора, проработав в техотделе 8-10 часов, шли еще на стапель работать сборщиками и нам лестно слушать похвалы опытного мастера Огарышева Павла Матвеевича, собиравшего еще броненосцы царского флота в Ленинграде и Николаеве, что мы собираем отлично, и он ставит нас в пример кадровым сборщикам.Матери и подростки поступали работать в цеха вместо своих близких, ушедших на фронт, или в подсобное хозяйство завода, где выращивались овощи для столовой. Но были и такие времена, когда обед не доставался каждому и приходилось довольствоваться кипятком.Много людей отвлекалось на строительство оборонительных полос в период, когда немецкие армии подходили к Москве, и труд ушедших возлагался на оставшихся. Из числа оставшихся в живых я помню нижеследующих людей, с которыми мне приходилось много сталкиваться в эти годы на работе, и я могу о них сказать, как о наиболее самоотверженных тружениках тех лет: разметчики Уханов М. Н. и Смолин В.А., модельщик Никитин М.П., слесари Завьялов А.П., Ягунов Л.С и Горшков В., фрезеровщик Голов Н., токарь, мастер и начальник цеха Морозов М.В., токарь Калашников В.М., плановщик Кукина З.П., эл.сварщик Хрипач В., начальник цеха Маслов Я.П., Маслов В.Я., рубщик Архипов С., конструктор Александров А.А., инженер-конструктор Дмитревская А.В. и другие».Вместе с людьми, о которых П.А.Балуев говорит в своих воспоминаниях, следует отметить, что многие из матросов, родившихся далеко от нашего города и попавших в него по долгу службы, остались здесь навсегда, как например Г.Папенко, М.Туманский и Иван Тимофеевич Шамрай, уроженец Харьковской области. Командир партизанского отряда на Кавказском побережье и в Крыму, награжденный адмиралом Холостяковым личным оружием (пистолетом ТТ), в конце войны он был назначен старшим команды десантных ботов на Дальний Восток, в Амурскую флотилию. После окончания войны с Японией вернулся в Гороховец и с 1948 года до ухода на пенсию работал главным механиком Авторемонтного завода, потом завода ПТО.Поддерживая нашу инициативу деле увековечения памяти работников Гороховецкого судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны, воспитанники ПВПК «Воскрест» вместе с руководителем клуба протоиереем Александром Степановым посетили музей макетов речных и морских судов в г.Нижний Новгород. Экскурсию по музею провел главный конструктор проектов КБ «Вымпел» А.С.Речицкий. Ребята с интересом рассматривали модели военных и гражданских судов, среди которых была модель огромного океанского судна «Глобус» и десантного мотобота проекта 165, которые изготавливали в Гороховце.Мы не должны забывать подвиг наших земляков в тылу. Казаки Гороховецкого хуторского общества при поддержке заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации С.Е.Рыбакова выступили инициаторами установки памятника работникам Гороховецкого судостроительного завода в годы войны в виде десантного мотобота. На юбилейном митинге в день памяти о Гороховецком судостроительном заводе Сергей Евгеньевич заверил, что памятник в городе будет установлен. Его выступление вызвало горячую поддержку и одобрение у всех присутствующих горожан.Призываем всех горожан активно включиться в процесс создания и установки памятника «Десантный мотобот», который будет установлен на территории Гороховецкого филиала ВТЭК (бывший Гороховецкий колледж). Благотворительные взносы можно перечислить на расчетный счет №42307810210000055057 во Владимирском отделении Сбербанка №8611.

Автор: Е.П.Ткаченко, атаман Гороховецкого хуторского казачьего общества.По материалам газеты «Новая жизнь» от 12.05.2017 г. № 21.

Просмотров 15, сегодня просмотрели 1

Поделитесь новостью с друзьями

- 1

- 62

- 8

-

71

Поделились

iaropolch.ru

К 850-летнему юбилею Гороховца в городе может появиться памятник мотоботу - десантному моторному судну, которые производили на местном судостроительном заводе во время Великой Отечественной войны

К 850-летнему юбилею Гороховца в городе может появиться памятник мотоботу - десантному моторному судну, которые производили на местном судостроительном заводе во время Великой Отечественной войны

Идея установить в Гороховце памятник мотоботу — десантному моторному судну, внесшему во время Великой Отечественной войны немалый вклад в разгром фашизма, возникла больше двух лет назад, в преддверии празднования 70-летия Великой Победы. Идею поддержал представитель Законодательного Собрания Владимирской области в Совете Федерации сенатор Сергей Рыбаков.

С 1941 по 1945 году на гороховецком судостроительном заводе, который представлял из себя в то время несколько сараев для сборки судов и цехов для литья металла, в рамках «проекта 165» было изготовлено более 160 десантных ботов, катеров ПВО, плавучих батарей-катамаранов и катамаранов-паромов, участвовавших в боевых операциях на Волге, Дону, Черном и Азовском морях, на Дальнем Востоке, и даже же в штурме Берлина. Модели судов разрабатывались в Нижнем Новгороде, главным конструктором «проекта 165» был Павел Кожевников. Готовые катера вместе с командой матросов отправлялись к месту назначения или водным путем или по железной дороге со станции «Гороховец».

Памятник десантному мотоботу типа «ДБ» гороховецкого производства есть в городе Керчь в Крыму. Судно, участвовавшее в Керченско-Эльтигенской десантной операции, затонуло в 120 метрах от крымского берега в ноябре 1943 года. В 1977 году мотобот подняли, отреставрировали на керченском заводе «Залив» имени Б. Е. Бутомы и установили на постамент в 1978 году к 35 годовщине десантной операции.

Что-то подобное авторы идеи собирались соорудить и в Гороховце. Однако на родине мотоботов памятник так и не появился. В 2015 году на фасаде гороховецкого промышленно-гуманитарного колледжа (ныне филиала Вязниковского технико-экономического колледжа), расположенного вблизи бывшего судостроительного завода была открыта мемориальная доска в память о создателях военных судов «проекта 165».

Спустя два года, 9 мая 2017 года, на торжественном митинге в Гороховце, посвященном 72-й годовщине Победы, атаман гороховецкого хуторского казачьего общества Евгений Ткаченко заявил, что памятник мотоботу в городе все же появится. Произойдет это, по словам Ткаченко, в преддверии 850-летнего юбилея Гороховца, который будут отмечать в 2018 году.

Предположительно, монумент будет установлен в районе бывшего судостроительного завода, около гороховецкого училища на улице Гоголя. Откуда будет привезен мотобот для установки на постамент - пока непонятно.

Как сообщает гороховецкая газета «Новая жизнь», для благотворительных взносов на строительство монумента мотоботу открыт расчетный счет.

zebra-tv.ru

Забытая Новороссийская танкодесантная операция

За всю Вторую Мировую войну советская армия осуществила около сотни морских десантов. Подавляющее большинство этих десантов были малочисленны и решали оперативные задачи. При этом в СССР того времени крупных десантных судов и специальных средств для десантирования бронемашин и прочей техники не было вовсе.

Флот же для доставки десанта использовал не только мотоботы, плашкоуты (несамоходные грузовые суда) и баржи, но и малые охотники, тральщики, рыболовные шаланды и даже шести- и восьмивёсельные ялы, в общем, всё, что имело мореходность чуть выше, чем у утюга.К примеру, для высадки ленд-лизовских британских «Валентайнов» (предположительно Mk III) и американских М-3Л "Генерал Стюарт" в печально известной Южной Озерейке использовались так называемые «болиндеры». Своё своеобразное название эти суда получили благодаря шведской мотостроительной фирме. На самом деле это были самоходные, но крайне медлительные баржи. И использовали их отнюдь не от хорошей жизни, просто альтернативы не было. Чем закончился этот десант всем хорошо известно. Большая часть ленд-лизовских танков не преодолела даже полосу пляжа.

.

Ствол пушки и башня лёгкого американского танка М-3Л "Генерал Стюарт", поднят со дна моря у Южной Озерейке в 1973 году

По иронии судьбы известность Южно-Озерейской десантной трагедии, провал Керченско-Феодосийской операции и триумф «Малой Земли» убрали на задний план и сделали практически забытой Новороссийскую танкодесантную операцию, уникальную в некоторых аспектах.

Несмотря на провал десанта в Южной Озерейке, генерал-лейтенант Константин Николаевич Леселидзе с того самого момента, как отвлекающий Новороссийский десант стал основным и закрепился на Малой Земле, бомбардировал командованием Северо-Кавказского фронта предложением танкового десанта на захваченный плацдарм. Он мотивировал это необходимостью создания хоть минимальной маневренной бронированной группы для нанесения контрудара в случае прорыва обороны малоземельцев крупными силами противника. Кроме того, присутствие танков стало бы моральной поддержкой десантников, оторванных от основных сил.

Сложность подобной высадки в тех условиях тяжело переоценить. Во-первых, район высадки находился под постоянным воздействием артиллерии и авиации врага. Во-вторых, с моря существовала серьёзная опасность вражеских военных катеров. В-третьих, почти всё побережье в этом районе было захламлено потопленными судами и их обломками. Умножьте все эти факторы на естественную необходимость проведения высадки ночью, мелководье побережья и отсутствие причалов и необходимого оборудования.

При первой попытке использовались уже известные «болиндеры». 11 февраля 1943 года эти тихоходные плавающие чемоданы, загруженные опять-таки «Валентайнами» и «Стюартами», отбуксировали из Геленджика в Новороссийск. Но, причалив на Малой Земле, они так и не смогли произвести высадку, как ни бились десантники. Поэтому танки вернулись в Геленджик.

13 февраля танки перегрузили на 150-тонные баржи, оборудованные специальными сходнями, более приспособленными для условий малоземельского побережья. Но, к сожалению, все ленд-лизовские танки и в этот раз постигла печальная судьба их собратьев из Озерейки. Волнение моря в тот день достигало 3-х баллов, а ледяной норд-ост пронизывал до костей. Караван был обнаружен противником. Район высадки просвечивался прожекторами, и на десант обрушился артиллерийско-миномётный обстрел. Десантники прыгали в ледяное море. Обе баржи и два танка были сожжены огнём противника, один танк уничтожен авиацией, последний же утонул прямо у берега.

С тех пор, вплоть до марта 1943 года, командование и слышать не хотело о танковом десанте на Малой Земле. Толчком для перемены решения стала немецкая операция «Нептун», суть которой сводилось к фразе, приписываемой фюреру, «сбросить этих русских в море». Но наступление захлебнулось, танки противника были сожжены, пехота остановлена, не спасла положение даже сотни самолётов люфтваффе.

Мотобот проекта 165 с артиллерийским орудием на носу

На этот раз Леселидзе смог убедить командование повторить танковый десант на Малую Землю. Однако, теперь уже сами инициаторы десанта слышать не хотели о баржах и пресловутых «болиндерах». Поэтому выбор пал на мотоботы тип ДБ проекта 165. Длина - 14,6 м, ширина - 3,57 м, осадка: 0,9 м. Скорость от 5 до 7,5 узла, в зависимости от модификации. Также в зависимости от модификации варьировалась и грузоподъёмность, доходящая до 5,5 тонн. Недостатком этого типа мотоботов было отсутствие заднего хода.

За годы войны мотоботам пришлось поработать и непосредственно десантными плавсредствами, и катерами-тральщиками, и катерами ПВО, и плавучими плавбатареями. На катера этого проекта, кстати, и легла весомая часть сообщения плацдарма и «большой земли». Однако, один стандартный десантный мотобот хоть и был способен принять на борт лёгкий танк, если предварительно «раздеть» его и само плавсредство (к примеру, с мотоботов сняли фары, звуковые сигналы и бортовые отличительные огни, которыми никто всё равно не пользовался с целью маскировки) вплоть до трусов. В любом случае экипажу пришлось бы прилагать адовы усилия, чтобы просто удержаться на плаву, что уж говорить о боевом десантировании.

Мотобот в геленджикской бухте

Поэтому командование привлекло к решению проблемы техотдел Новороссийской ВМБ во главе с Андроником Айрапетовичем Шахназаровым. Именно эти умельцы и предложили соединить жёстким креплением два мотобота, превратив их в своеобразный катамаран. Сверху же должен был располагаться бревенчатый настил, на который и заходил танк. На тот момент контр-адмирал Геннадий Никитич Холостяков в своей книге «Вечный огонь» называл эти «катамараны» - «спарка».

Пример очередной модификации мотоботов в "спарку" с палубным орудием

После надлежащих испытаний, убедивших командование в достаточной мореходности «спарки» и быстрого, в известном смысле, десантирования с них бронетехники, танкодесантной группе «дали добро».

Мотобот в варианте катера ПВО, установленный в качестве памятника к 35-й годовщине Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1978 году

Часть маршрута мотоботы, груженные танками, шли на буксире, так как мореходность мотоботов в открытом море (участок почти в 30 км) резко снижалась, соответственно падала и скорость. Непосредственно к берегу «спарки» шли уже самостоятельно. В ночь с 6 на 7 мая на Малую Землю совершили десантирование первая пара танков, 8 мая уже четыре, 9 мая – три. За короткое время на плацдарм перебросили свыше 30-ти танков, по некоторым данным их число доходило до 36-ти машин.

Выгрузка танков происходила достаточно быстро. Машина сразу выводилась в район сосредоточения батальона. Там танк устанавливался в заранее отрытый капонир и тщательно маскировался. Более того все передвижения бронетехники осуществлялись только в ночное время суток и с целью маскировки во время артиллерийского обстрела позиций противника, чтобы раньше времени бронированная конница своим стальным басом не обрадовала врага. Таким образом, на Малой Земле создали три танковых роты: 1-я танковая капитана Мингалиева, 2-я капитана Данильченко и 3-я капитана Козлова.

Однако, и эта операция не обходилась без проблем. В открытом море мотоботы зарывались в чёрную ночную воду, несмотря на то, что ходили они только в тихую погоду. Танкисты явно чувствовали себя не в своей тарелке. Так, например, при одном десантировании механик-водитель с такой жадностью рванул с деревянного настила на твёрдую почву, что разворотил «спарку» до такой степени, что последняя почти лишилась хода. К чести мотоботчиков стоит уточнить, что вверенные им танки ни разу не пострадали по их вине.

Уточнить из каких именно танков состояла десантная группа сложно. В книге начальника политотдела 5-й гвардейской танковой бригады Георгия Кондратенко указывается, что первыми танками, десантировавшимися на Малую Землю, были Т-26. При этом во время начала наступления в материалах, кроме Т-26, начинают фигурировать танки Т-70. В других источниках также упомянуты неудачные танки Т-60. Вполне возможно, что весь малоземельский танковый батальон был крайне разношёрстным, так как основным критерием выбора танков был вес и ещё раз вес боевой машины, а все вышеупомянутые танки принадлежали к типу лёгких.

Т-26

Т-60

Т-70

Несмотря на всю сложность операции, танки десанта так и не использовались в боевых действиях малоземельцев вплоть до операции по полному освобождению Новороссийска от немецких захватчиков. Они играли роль последнего козыря, если немцы попытаются повторить операцию «Нептун», оставаясь замаскированными в своих капонирах без единой царапины до начала сентября 1943 года.

Автор: Восточный ветер

https://topwar.ru/120577-zabyt...

https://cont.ws/@user3885/666677

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

myhistori.ru