Апуло-коринфский шлем. Шлем коринфский

Коринфский шлем — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Коринфский шлем — тип древнегреческого шлема, был распространён в VI—V вв. до н. э. Получил название по г. Коринфу на Пелопоннесе, где было развито производство таких шлемов.[1] Воины Спарты, соседи Коринфа, также предпочитали этот полностью закрытый шлем, отчего существует и второе название: дорийский (спартанцы относились к дорийскому племени).

Хорошо узнаваемый коринфский шлем с конским гребнем стал одним из символов Древней Греции начала классического периода. Эти шлемы появились в архаичную эпоху с VII в. до н. э., отражая подъём ремесленного производства после окончания «тёмных веков». Представляли собой сначала глухую защиту головы, но с открытым лицом. От иллирийского типа отличались более сложными обводами, вырез для лица стал фигурным с намечаемым наносником. Два высокохудожественных шлема переходного типа с Крита, датируемых 2-й половиной VII в. до н. э., хранятся в Метрополитен-музее. Шлемы выкованы из цельной заготовки и украшены детальной гравировкой по всей поверхности со сценами охоты.

В более поздних образцах лицо прикрывается сплошными загнутыми нащёчниками и массивным наносником. Такие шлёмы, украшенные гребнем из конских волос, часто изображаются на древнегреческих вазах VI в. до н. э.. В боевом применении прославились в V в. до н. э. в греко-персидских войнах.[2]

Полагают, что спартанские мужчины отращивали характерные длинные волосы для того, чтобы они служили им амортизирующей подушкой между головой и металлом шлема, как дополнение к войлочной шапочке-подшлемнику. Вне боя шлем сдвигался на затылок, открывая лицо. У спартанцев встречаются шлемы с поперечным расположением конского гребня, предположительно для обозначения ранга начальника. Глухой коринфский шлем давал полную защиту, однако наносник и закрытое лицо ограничивали обзор. Не случайно спартанцы сражались в плотной фаланге, где не было нужды следить за действиями врагов сбоку.

Обычно шлем разделен в области рта, но в греческих полисах южной Италии, находят сплошные шлемы VI—V вв. до н. э. Они напоминают котелок с отверстиями для глаз и дыхания характерной Т-образной формы, наносник разделяет «T» надвое. Этот тип шлема называется апуло-коринфский. В Италии коринфские и аттические шлемы даже украшали рогами вместо гребней.

К концу V в. до н. э. коринфский тип вытесняется более удобными халкидскими шлемами. Хорошо сохранившийся коринфский шлем V в. до н. э. был продан на аукционе Сотби в 2002 г. за 174,000 $.

Изображение воинов в ранних коринфских шлемах с аттической вазы из музея Лувра. 570—565 гг. до н. э.

Изображение воинов в ранних коринфских шлемах с аттической вазы из музея Лувра. 570—565 гг. до н. э.  Коринфский шлем на вазе конца V в. до н. э.

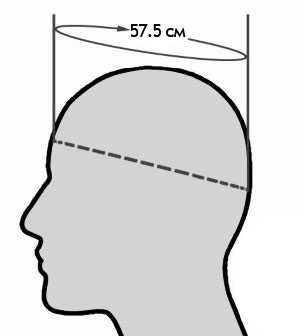

Коринфский шлем на вазе конца V в. до н. э. Встречается мнение, что шлем ковали под размер индивидуального заказчика. Часто клепали несколько штифтов для установки гребня из конского волоса. Ученые провели структурный анализ одного такого шлема методом нейтронной и рентгеновской дифракции.[3] На основании исследования можно сделать выводы: бронзовый шлем отливался в заготовку по форме головы, затем ковался под размер в несколько этапов, причем конечная ковка приводила к повышению твердости бронзы. Бронза содержит 11—12 % олова, то есть максимально возможную фракцию, выше которой бронза переходит из твердой в хрупкую.

На детальном виде музейного шлема из Лувра видна немалая толщина металла в районе наносника. Бронзовые доспехи в то время делали толщиной около 1 мм, толщина шлема видимо колеблется около этой величины: толще в районе лба, тоньше по нижнему краю. Вес коринфского шлема колеблется в пределах от 1 до 2 кг, в то время как другие типы весят в среднем до 1 кг.[4] Избыточная крепость шлема являлась следствием заботы о безопасности. Воин не желал, чтобы с ним случилось то же самое, что и с воином Дамасом [5]:

Пламенный сын Пирифоев, герой Полипет копьеносный,

Дамаса острым копьем поразил сквозь шелом меднощечный:Шлемная медь не сдержала удара; насквозь пролетела Медь узощренная, кость проломила и, в череп ворвавшись,

С кровью смесила весь мозг и смирила его в нападенье…

В описаниях сражений античности полководцы гибнут, как правило, от удара в грудь, никого не уносили с разбитой головой.

- ↑ По другой версии название произошло от коринфской керамики VI в. до н. э., на которой часто изображались воины в таких шлемах.

- ↑ В музее Олимпии (Греция) хранится такой шлем Мильтиада, победителя персов при Марафоне.

- ↑ Nucl.Instr.Meth., V.239(2005), p.16

- ↑ Вес указан по данным каталога коллекции шлемов Гуттманна.

- ↑ Гомер, «Илиада», 12.180

zazor.ch

Апуло-коринфский шлем - это... Что такое Апуло-коринфский шлем?

Апуло-коринфский шлем типа B из Археологического музея Милана (450—400 гг. до н. э.)

Апуло-коринфский шлем типа B из Археологического музея Милана (450—400 гг. до н. э.) Апуло-коринфский шлем — разновидность полностью закрытого шлема, производимого в VI—IV вв. до н. э. в Апулии, южной части Италии, густо заселенной греческими колонистами.

В VI в. до н. э. шлемы, производимые в Апулии, ничем не отличались от изделий Коринфа, однако местные традиции скоро стали проявляться в виде своеобразной ремесленной школы. Так к коринфскому шлёму привешивали металлические рога (такой шлем хранится в музее Женевы).

Апуло-коринфский шлем с апулийской амфоры, ок. 330 г. до н. э.

Апуло-коринфский шлем с апулийской амфоры, ок. 330 г. до н. э. Затем кузнецы Апулии стали делать шлемы даже еще более глухие, чем изначальный прототип, смыкая металл в области рта. Однако, видимо, носить такой «горшок» было слишком некомфортно, и в следующем шаге своего развития шлем превратился в своего рода каску, которая после опускания на лицо напоминала глубокую маску.

Сложно сказать, насколько удобно было сражаться в таком шлеме, но вне боя он был достаточно комфортен, носился как бронзовая панама. В коллекции Акселя Гуттманна есть даже шлем, полностью повторяющий апуло-коринфский стиль, только сплошной, без глазниц, то есть на самом деле античная каска, не защищающая лицо (тип E).По весу апуло-коринфские шлемы почти вдвое легче, чем ранние коринфские шлемы. Лицевая часть украшалась узором, рисунками и литыми барельефами, что в общем характерно и для других шлемов Апулии. В отличие от Греции плюмаж состоял не только из конского гребня на кумполе, но дополнялся роскошными перьями по бокам.

К концу IV в. до н. э. Рим подчинил область Апулию, а вскоре апуло-коринфские закрытые шлемы вышли из употребления. На смену им пришли шлемы с открытым лицом (фракийского и халкидского типа).

Иногда апуло-коринфские шлемы называют итало-коринфскими, создавая путаницу, так как такое же название используют для шлемов халкидского типа, найденных в Италии. К тому же название апуло-коринфский более точно локализует производственную базу этих своеобразных шлемов. Первая попытка классифицировать эти шлемы была предпринята Анжело Боттини в 1983 году.[1] Он разделил их на типы A, B, C, D, E.

Апуло-коринфский шлем типа B

Апуло-коринфский шлем типа B

Апуло-коринфский шлем типа С

Апуло-коринфский шлем типа С - Тип A отличается тем, что нащёчники не смыкаются в области рта. Этот тип ближе всего к коринфскому образцу и получил наибольшее распространение.

- В типе B нащёчники соедины в области рта узкой перемычкой, которая придаёт шлему жесткость.

- В типе C нащёчники полностью смыкаются, оставляя вырезы в лицевой части шлема для глаз и наносника.

- В типе D в глухой лицевой части шлема есть только вырезы для глаз, наносник нарисован как украшение.

- Тип Е, приближаясь по форме к другим апуло-коринфским шлемам, представляет собой каску, не предназначенную для сдвигания на лицо. Вырезы отсутствуют.

Примечания

- ↑ Angelo Bottini (1983). «Gli Elmi 'Apulo-Corinzi'.» AION AnnArchStAnt (Istituto Orientale di Napoli, Annali Archeologici e Storici Antici) 5, pp. 53-63.Angelo Bottini (1988). «Apulisch-korinthische Helme.» Antike Helme: Sammlung Lipperheide und andere Bestaende des Antikenmuseums Berlin, Mainz. pp. 107—136Angelo Bottini (1990). «Gli Elmi Apulo-Corinzi: Proposta di Classificazione.» AION AnnArchStAnt, pp. 23-37.

Ссылки

См. также

dvc.academic.ru

Апуло-коринфский шлем — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Апуло-коринфский шлем типа B из Археологического музея Милана (450—400 гг. до н. э.)

Апуло-коринфский шлем типа B из Археологического музея Милана (450—400 гг. до н. э.) Апуло-коринфский шлем — разновидность полностью закрытого шлема, производимого в VI—IV вв. до н. э. в Апулии, южной части Италии, густо заселенной греческими колонистами.

В VI в. до н. э. шлемы, производимые в Апулии, ничем не отличались от изделий Коринфа, однако местные традиции скоро стали проявляться в виде своеобразной ремесленной школы. Так к коринфскому шлему привешивали металлические рога (такой шлем хранится в музее Женевы).

Апуло-коринфский шлем с апулийской амфоры, ок. 330 г. до н. э.

Апуло-коринфский шлем с апулийской амфоры, ок. 330 г. до н. э. Затем кузнецы Апулии стали делать шлемы даже еще более глухие, чем изначальный прототип, смыкая металл в области рта. Однако, видимо, носить такой «горшок» было слишком некомфортно, и в следующем шаге своего развития шлем превратился в своего рода каску, которая после опускания на лицо напоминала глубокую маску. Сложно сказать, насколько удобно было сражаться в таком шлеме, но вне боя он был достаточно комфортен, носился как бронзовая панама. В коллекции Акселя Гуттманна есть даже шлем, полностью повторяющий апуло-коринфский стиль, только сплошной, без глазниц, то есть на самом деле античная каска, не защищающая лицо (тип E).

По весу апуло-коринфские шлемы почти вдвое легче, чем ранние коринфские шлемы. Лицевая часть украшалась узором, рисунками и литыми барельефами, что в общем характерно и для других шлемов Апулии. В отличие от Греции плюмаж состоял не только из конского гребня сверху шлема, но дополнялся роскошными перьями по бокам.

К концу IV в. до н. э. Рим подчинил область Апулию, а вскоре апуло-коринфские закрытые шлемы вышли из употребления. На смену им пришли шлемы с открытым лицом (фракийского и халкидского типа).

Иногда апуло-коринфские шлемы называют итало-коринфскими, создавая путаницу, так как такое же название используют для шлемов халкидского типа, найденных в Италии. К тому же название апуло-коринфский более точно локализует производственную базу этих своеобразных шлемов. Первая попытка классифицировать эти шлемы была предпринята Анжело Боттини в 1983 году.[1] Он разделил их на типы A, B, C, D, E.

Апуло-коринфский шлем типа B

Апуло-коринфский шлем типа B  Апуло-коринфский шлем типа С

Апуло-коринфский шлем типа С - Тип A отличается тем, что нащёчники не смыкаются в области рта. Этот тип ближе всего к коринфскому образцу и получил наибольшее распространение.

- В типе B нащёчники соедины в области рта узкой перемычкой, которая придаёт шлему жесткость.

- В типе C нащёчники полностью смыкаются, оставляя вырезы в лицевой части шлема для глаз и наносника.

- В типе D в глухой лицевой части шлема есть только вырезы для глаз, наносник нарисован как украшение.

- Тип Е, приближаясь по форме к другим апуло-коринфским шлемам, представляет собой каску, не предназначенную для сдвигания на лицо. Вырезы отсутствуют.

- ↑ Angelo Bottini (1983). «Gli Elmi 'Apulo-Corinzi'.» AION AnnArchStAnt (Istituto Orientale di Napoli, Annali Archeologici e Storici Antici) 5, pp. 53-63. Angelo Bottini (1988). «Apulisch-korinthische Helme.» Antike Helme: Sammlung Lipperheide und andere Bestaende des Antikenmuseums Berlin, Mainz. pp. 107—136 Angelo Bottini (1990). «Gli Elmi Apulo-Corinzi: Proposta di Classificazione.» AION AnnArchStAnt, pp. 23-37.

ru.bywiki.com

Апуло-коринфский шлем — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Апуло-коринфский шлем — разновидность полностью закрытого шлема, производимого в VI—IV вв. до н. э. в Апулии, южной части Италии, густо заселенной греческими колонистами.

Апуло-коринфский шлем — разновидность полностью закрытого шлема, производимого в VI—IV вв. до н. э. в Апулии, южной части Италии, густо заселенной греческими колонистами.

В VI в. до н. э. шлемы, производимые в Апулии, ничем не отличались от изделий Коринфа, однако местные традиции скоро стали проявляться в виде своеобразной ремесленной школы. Так к коринфскому шлему привешивали металлические рога (такой шлем хранится в музее Женевы).

Затем кузнецы Апулии стали делать шлемы даже еще более глухие, чем изначальный прототип, смыкая металл в области рта. Однако, видимо, носить такой «горшок» было слишком некомфортно, и в следующем шаге своего развития шлем превратился в своего рода каску, которая после опускания на лицо напоминала глубокую маску. Сложно сказать, насколько удобно было сражаться в таком шлеме, но вне боя он был достаточно комфортен, носился как бронзовая панама. В коллекции Акселя Гуттманна есть даже шлем, полностью повторяющий апуло-коринфский стиль, только сплошной, без глазниц, то есть на самом деле античная каска, не защищающая лицо (тип E).

Затем кузнецы Апулии стали делать шлемы даже еще более глухие, чем изначальный прототип, смыкая металл в области рта. Однако, видимо, носить такой «горшок» было слишком некомфортно, и в следующем шаге своего развития шлем превратился в своего рода каску, которая после опускания на лицо напоминала глубокую маску. Сложно сказать, насколько удобно было сражаться в таком шлеме, но вне боя он был достаточно комфортен, носился как бронзовая панама. В коллекции Акселя Гуттманна есть даже шлем, полностью повторяющий апуло-коринфский стиль, только сплошной, без глазниц, то есть на самом деле античная каска, не защищающая лицо (тип E).

По весу апуло-коринфские шлемы почти вдвое легче, чем ранние коринфские шлемы. Лицевая часть украшалась узором, рисунками и литыми барельефами, что в общем характерно и для других шлемов Апулии. В отличие от Греции плюмаж состоял не только из конского гребня сверху шлема, но дополнялся роскошными перьями по бокам.

К концу IV в. до н. э. Рим подчинил область Апулию, а вскоре апуло-коринфские закрытые шлемы вышли из употребления. На смену им пришли шлемы с открытым лицом (фракийского и халкидского типа).

Иногда апуло-коринфские шлемы называют итало-коринфскими, создавая путаницу, так как такое же название используют для шлемов халкидского типа, найденных в Италии. К тому же название апуло-коринфский более точно локализует производственную базу этих своеобразных шлемов. Первая попытка классифицировать эти шлемы была предпринята Анжело Боттини в 1983 году.[1] Он разделил их на типы A, B, C, D, E.

- Тип A отличается тем, что нащёчники не смыкаются в области рта. Этот тип ближе всего к коринфскому образцу и получил наибольшее распространение.

- В типе B нащёчники соедины в области рта узкой перемычкой, которая придаёт шлему жесткость.

- В типе C нащёчники полностью смыкаются, оставляя вырезы в лицевой части шлема для глаз и наносника.

- В типе D в глухой лицевой части шлема есть только вырезы для глаз, наносник нарисован как украшение.

- Тип Е, приближаясь по форме к другим апуло-коринфским шлемам, представляет собой каску, не предназначенную для сдвигания на лицо. Вырезы отсутствуют.

Напишите отзыв о статье "Апуло-коринфский шлем"

Примечания

- ↑ Angelo Bottini (1983). «Gli Elmi 'Apulo-Corinzi'.» AION AnnArchStAnt (Istituto Orientale di Napoli, Annali Archeologici e Storici Antici) 5, pp. 53-63. Angelo Bottini (1988). «Apulisch-korinthische Helme.» Antike Helme: Sammlung Lipperheide und andere Bestaende des Antikenmuseums Berlin, Mainz. pp. 107—136 Angelo Bottini (1990). «Gli Elmi Apulo-Corinzi: Proposta di Classificazione.» AION AnnArchStAnt, pp. 23-37.

Ссылки

- [www.freewebtown.com/italica/italic_military/general_italic/armor/helmets/apulocor.html Apulo-Corinthian Helmets]

- [www.sas.upenn.edu/~dpd/italica/apcor/apcor.html#TypeX Apulo-Corinthian Helmets]: классификация и база изображений

См. также

Отрывок, характеризующий Апуло-коринфский шлем

– Потушат небось. – Кому тушить то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.) Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома. – Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. – Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой. – Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня. – Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва. И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение. – Да ты не видела? – Нет, право, я видела, – умоляющим о спокойствии голосом сказала она. И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи. Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее. – Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, – сказала она. – Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, – сказала Наташа. С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что то она задумывала, что то она решала или уже решила в своем уме теперь, – это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это то страшило и мучило ее.

wiki-org.ru

WikiZero - Коринфский шлем

Open wikipedia design.

Коринфский шлем — тип древнегреческого шлема, был распространён в VI—V вв. до н. э. Получил название по г. Коринфу на Пелопоннесе, где было развито производство таких шлемов.[1] Воины Спарты, соседи Коринфа, также предпочитали этот полностью закрытый шлем, отчего существует и второе название: дорийский (спартанцы относились к дорийскому племени).

Хорошо узнаваемый коринфский шлем с конским гребнем стал одним из символов Древней Греции начала классического периода. Эти шлемы появились в архаичную эпоху с VII в. до н. э., отражая подъём ремесленного производства после окончания «тёмных веков». Представляли собой сначала глухую защиту головы, но с открытым лицом. От иллирийского типа отличались более сложными обводами, вырез для лица стал фигурным с намечаемым наносником. Два высокохудожественных шлема переходного типа с Крита, датируемых 2-й половиной VII в. до н. э., хранятся в Метрополитен-музее. Шлемы выкованы из цельной заготовки и украшены детальной гравировкой по всей поверхности со сценами охоты.

В более поздних образцах лицо прикрывается сплошными загнутыми нащёчниками и массивным наносником. Такие шлёмы, украшенные гребнем из конских волос, часто изображаются на древнегреческих вазах VI в. до н. э.. В боевом применении прославились в V в. до н. э. в греко-персидских войнах.[2]

Полагают, что спартанские мужчины отращивали характерные длинные волосы для того, чтобы они служили им амортизирующей подушкой между головой и металлом шлема, как дополнение к войлочной шапочке-подшлемнику. Вне боя шлем сдвигался на затылок, открывая лицо. У спартанцев встречаются шлемы с поперечным расположением конского гребня, предположительно для обозначения ранга начальника. Глухой коринфский шлем давал полную защиту, однако наносник и закрытое лицо ограничивали обзор. Не случайно спартанцы сражались в плотной фаланге, где не было нужды следить за действиями врагов сбоку.

Обычно шлем разделен в области рта, но в греческих полисах южной Италии, находят сплошные шлемы VI—V вв. до н. э. Они напоминают котелок с отверстиями для глаз и дыхания характерной Т-образной формы, наносник разделяет «T» надвое. Этот тип шлема называется апуло-коринфский. В Италии коринфские и аттические шлемы даже украшали рогами вместо гребней.

К концу V в. до н. э. коринфский тип вытесняется более удобными халкидскими шлемами. Хорошо сохранившийся коринфский шлем V в. до н. э. был продан на аукционе Сотби в 2002 г. за 174,000 $.

Изображение воинов в ранних коринфских шлемах с аттической вазы из музея Лувра. 570—565 гг. до н. э.

Изображение воинов в ранних коринфских шлемах с аттической вазы из музея Лувра. 570—565 гг. до н. э.  Коринфский шлем на вазе конца V в. до н. э.

Коринфский шлем на вазе конца V в. до н. э. Встречается мнение, что шлем ковали под размер индивидуального заказчика. Часто клепали несколько штифтов для установки гребня из конского волоса. Ученые провели структурный анализ одного такого шлема методом нейтронной и рентгеновской дифракции.[3] На основании исследования можно сделать выводы: бронзовый шлем отливался в заготовку по форме головы, затем ковался под размер в несколько этапов, причем конечная ковка приводила к повышению твердости бронзы. Бронза содержит 11—12 % олова, то есть максимально возможную фракцию, выше которой бронза переходит из твердой в хрупкую.

На детальном виде музейного шлема из Лувра видна немалая толщина металла в районе наносника. Бронзовые доспехи в то время делали толщиной около 1 мм, толщина шлема видимо колеблется около этой величины: толще в районе лба, тоньше по нижнему краю. Вес коринфского шлема колеблется в пределах от 1 до 2 кг, в то время как другие типы весят в среднем до 1 кг.[4] Избыточная крепость шлема являлась следствием заботы о безопасности. Воин не желал, чтобы с ним случилось то же самое, что и с воином Дамасом [5]:

Пламенный сын Пирифоев, герой Полипет копьеносный,

Дамаса острым копьем поразил сквозь шелом меднощечный:Шлемная медь не сдержала удара; насквозь пролетела Медь узощренная, кость проломила и, в череп ворвавшись,

С кровью смесила весь мозг и смирила его в нападенье…

В описаниях сражений античности полководцы гибнут, как правило, от удара в грудь, никого не уносили с разбитой головой.

- ↑ По другой версии название произошло от коринфской керамики VI в. до н. э., на которой часто изображались воины в таких шлемах.

- ↑ В музее Олимпии (Греция) хранится такой шлем Мильтиада, победителя персов при Марафоне.

- ↑ Nucl.Instr.Meth., V.239(2005), p.16

- ↑ Вес указан по данным каталога коллекции шлемов Гуттманна.

- ↑ Гомер, «Илиада», 12.180

www.wikizero.com

Реферат Коринфский шлем

скачатьРеферат на тему:

План:

- Введение

- 1 История

- 2 Технология производства Примечания

Введение

Шлем коринфского типа VI в. до н. э. из Лувра

Коринфский шлем — тип древнегреческого шлема, был распространён в VI—V вв. до н. э. Получил название по г. Коринфу на Пелопоннесе, где было развито производство таких шлемов.[1] Воины Спарты, соседи Коринфа, также предпочитали этот полностью закрытый шлем, отчего существует и второе название: дорийский (спартанцы относились к дорийскому племени).

1. История

Хорошо узнаваемый коринфский шлем с конским гребнем стал одним из символов Древней Греции начала классического периода. Эти шлемы появились в архаичную эпоху с VII в. до н. э., отражая подъём ремесленного производства после окончания «тёмных веков». Представляли собой сначала глухую защиту головы, но с открытым лицом. От иллирийского типа отличались более сложными обводами, вырез для лица стал фигурным с намечаемым наносником. Два высокохудожественных шлема переходного типа с Крита, датируемых 2-й половиной VII в. до н. э., хранятся в Метрополитен-музее. Шлемы выкованы из цельной заготовки и украшены детальной гравировкой по всей поверхности со сценами охоты.

Шлем VII в. до н. э. с Крита из Метрополитен-музея.

В более поздних образцах лицо прикрывается сплошными загнутыми нащёчниками и массивным наносником. Такие шлёмы, украшенные гребнем из конских волос, часто изображаются на древнегреческих вазах VI в. до н. э.. В боевом применении прославились в V в. до н. э. в греко-персидских войнах.[2]

Полагают, что спартанские мужчины отращивали характерные длинные волосы для того, чтобы они служили им амортизирующей подушкой между головой и металлом шлема, как дополнение к войлочной шапочке-подшлемнику. Вне боя шлем сдвигался на затылок, открывая лицо. У спартанцев встречаются шлемы с поперечным расположением конского гребня, предположительно для обозначения ранга начальника. Глухой коринфский шлем давал полную защиту, однако наносник и закрытое лицо ограничивали обзор. Не случайно спартанцы сражались в плотной фаланге, где не было нужды следить за действиями врагов сбоку.

Обычно шлем разделен в области рта, но в греческих полисах южной Италии, находят сплошные шлемы VI—V вв. до н. э. Они напоминают котелок с отверстиями для глаз и дыхания характерной Т-образной формы, наносник разделяет «T» надвое. Этот тип шлема называется апуло-коринфский. В Италии коринфские и аттические шлемы даже украшали рогами вместо гребней.

К концу V в. до н. э. коринфский тип вытесняется более удобными халкидскими шлемами. Хорошо сохранившийся коринфский шлем V в. до н. э. был продан на аукционе Сотби в 2002 г. за 174,000 $.

2. Технология производства

Встречается мнение, что шлем ковали под размер индивидуального заказчика. Часто клепали несколько штифтов для установки гребня из конского волоса. Ученые провели структурный анализ одного такого шлема методом нейтронной и рентгеновской дифракции.[3] На основании исследования можно сделать выводы: бронзовый шлем отливался в заготовку по форме головы, затем ковался под размер в несколько этапов, причем конечная ковка приводила к повышению твердости бронзы. Бронза содержит 11—12 % олова, то есть максимально возможную фракцию, выше которой бронза переходит из твердой в хрупкую.

На детальном виде музейного шлема из Лувра видна немалая толщина металла в районе наносника. Бронзовые доспехи в то время делали толщиной около 1 мм, толщина шлема видимо колеблется около этой величины: толще в районе лба, тоньше по нижнему краю. Вес коринфского шлема колеблется в пределах от 1 до 2 кг, в то время как другие типы весят в среднем до 1 кг.[4] Избыточная крепость шлема являлась следствием заботы о безопасности. Воин не желал, чтобы с ним случилось то же самое, что и с воином Дамасом [5]:

Изображение воинов в коринфских шлемах с аттической вазы из музея Лувра. 570—565 гг. до н. э.

Пламенный сын Пирифоев, герой Полипет копьеносный,Дамаса острым копьем поразил сквозь шелом меднощечный:Шлемная медь не сдержала удара; насквозь пролетелаМедь узощренная, кость проломила и, в череп ворвавшись,С кровью смесила весь мозг и смирила его в нападенье…

В описаниях сражений античности полководцы гибнут, как правило, от удара в грудь, никого не уносили с разбитой головой.

Примечания

- По другой версии название произошло от коринфской керамики VI в. до н. э., на которой часто изображались воины в таких шлемах.

- В музее Олимпии (Греция) хранится такой шлем Мильтиада, победителя персов при Марафоне.

- Nucl.Instr.Meth., V.239(2005), p.16

- Вес указан по данным каталога коллекции шлемов Гуттманна.

- Гомер, «Илиада», 12.180

wreferat.baza-referat.ru

Итало-коринфский шлем - Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Апуло-коринфский шлем типа B из Археологического музея Милана (450—400 гг. до н. э.)

Апуло-коринфский шлем типа B из Археологического музея Милана (450—400 гг. до н. э.) Апуло-коринфский шлем — разновидность полностью закрытого шлема, производимого в VI—IV вв. до н. э. в Апулии, южной части Италии, густо заселенной греческими колонистами.

В VI в. до н. э. шлемы, производимые в Апулии, ничем не отличались от изделий Коринфа, однако местные традиции скоро стали проявляться в виде своеобразной ремесленной школы. Так к коринфскому шлему привешивали металлические рога (такой шлем хранится в музее Женевы).

Апуло-коринфский шлем с апулийской амфоры, ок. 330 г. до н. э.

Апуло-коринфский шлем с апулийской амфоры, ок. 330 г. до н. э. Затем кузнецы Апулии стали делать шлемы даже еще более глухие, чем изначальный прототип, смыкая металл в области рта. Однако, видимо, носить такой «горшок» было слишком некомфортно, и в следующем шаге своего развития шлем превратился в своего рода каску, которая после опускания на лицо напоминала глубокую маску. Сложно сказать, насколько удобно было сражаться в таком шлеме, но вне боя он был достаточно комфортен, носился как бронзовая панама. В коллекции Акселя Гуттманна есть даже шлем, полностью повторяющий апуло-коринфский стиль, только сплошной, без глазниц, то есть на самом деле античная каска, не защищающая лицо (тип E).

По весу апуло-коринфские шлемы почти вдвое легче, чем ранние коринфские шлемы. Лицевая часть украшалась узором, рисунками и литыми барельефами, что в общем характерно и для других шлемов Апулии. В отличие от Греции плюмаж состоял не только из конского гребня сверху шлема, но дополнялся роскошными перьями по бокам.

К концу IV в. до н. э. Рим подчинил область Апулию, а вскоре апуло-коринфские закрытые шлемы вышли из употребления. На смену им пришли шлемы с открытым лицом (фракийского и халкидского типа).

Иногда апуло-коринфские шлемы называют итало-коринфскими, создавая путаницу, так как такое же название используют для шлемов халкидского типа, найденных в Италии. К тому же название апуло-коринфский более точно локализует производственную базу этих своеобразных шлемов. Первая попытка классифицировать эти шлемы была предпринята Анжело Боттини в 1983 году.[1] Он разделил их на типы A, B, C, D, E.

Апуло-коринфский шлем типа B

Апуло-коринфский шлем типа B  Апуло-коринфский шлем типа С

Апуло-коринфский шлем типа С - Тип A отличается тем, что нащёчники не смыкаются в области рта. Этот тип ближе всего к коринфскому образцу и получил наибольшее распространение.

- В типе B нащёчники соедины в области рта узкой перемычкой, которая придаёт шлему жесткость.

- В типе C нащёчники полностью смыкаются, оставляя вырезы в лицевой части шлема для глаз и наносника.

- В типе D в глухой лицевой части шлема есть только вырезы для глаз, наносник нарисован как украшение.

- Тип Е, приближаясь по форме к другим апуло-коринфским шлемам, представляет собой каску, не предназначенную для сдвигания на лицо. Вырезы отсутствуют.

Примечания[ | ]

- ↑ Angelo Bottini (1983). «Gli Elmi 'Apulo-Corinzi'.» AION AnnArchStAnt (Istituto Orientale di Napoli, Annali Archeologici e Storici Antici) 5, pp. 53-63.Angelo Bottini (1988). «Apulisch-korinthische Helme.» Antike Helme: Sammlung Lipperheide und andere Bestaende des Antikenmuseums Berlin, Mainz. pp. 107—136Angelo Bottini (1990). «Gli Elmi Apulo-Corinzi: Proposta di Classificazione.» AION AnnArchStAnt, pp. 23-37.

Ссылки[ | ]

См. также[ | ]

encyclopaedia.bid